Meilensteine in der Geschichte der Spektroskopie

Was ist Spektroskopie:

Spektroskope und Spektrometer erlauben es uns, weit mehr über Objekte zu erfahren, als es uns mit bloßem Auge möglich ist.

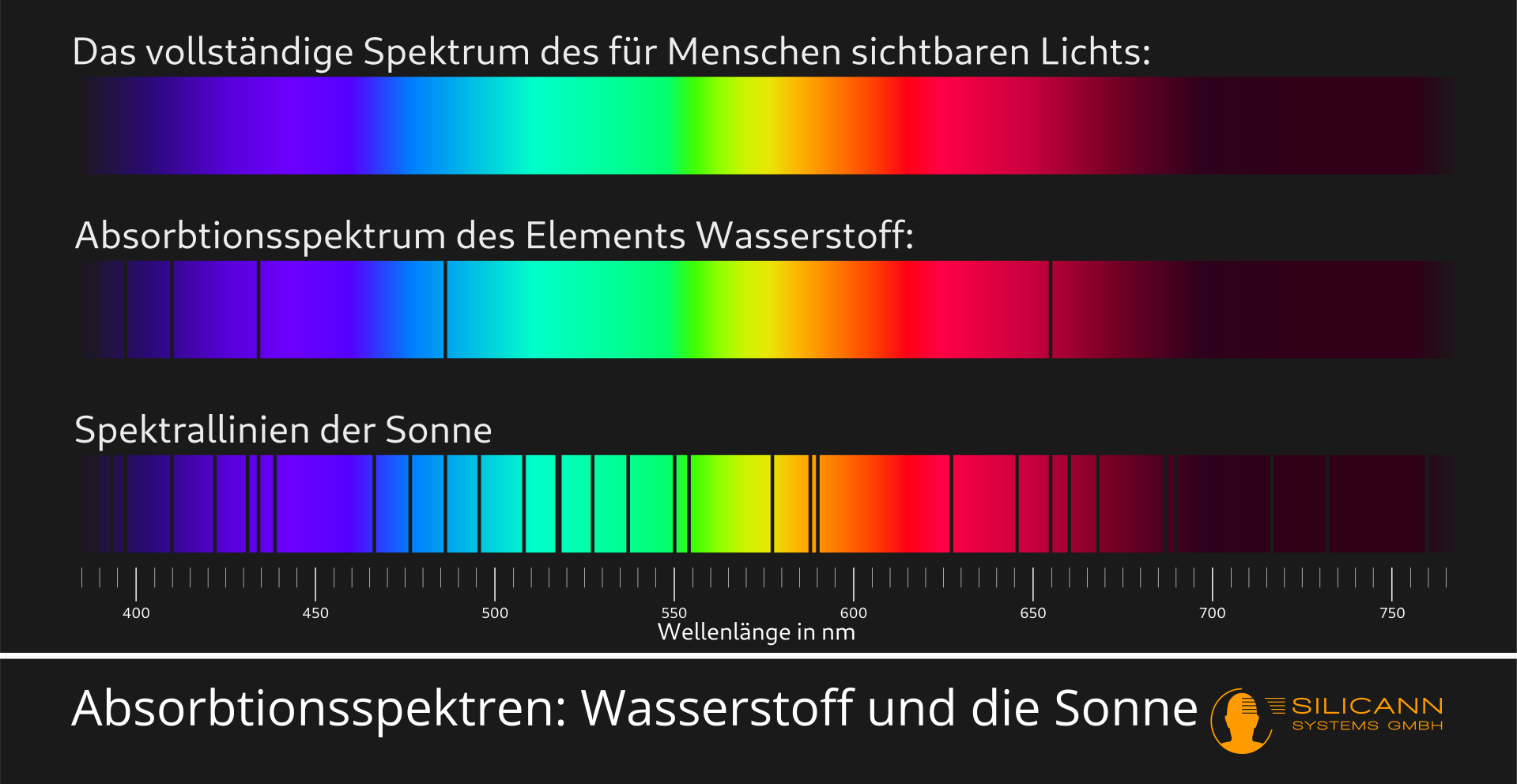

Sichtbares Licht ist elektromagnetische Strahlung mit Wellenlängen zwischen ca. 400 nm und 780 nm. Im Licht der Sonne etwa kommen sämtliche dieser Wellenlängen vor (und noch weit mehr im nicht sichtbaren Bereich), wenn auch mit unterschiedlicher Intensität. Fächert man das normalerweise als weiß wahrgenommene Sonnenlicht z.B. mit einem Prisma nach Wellenlänge auf, dann werden die Regenbogenfarben des Spektrums sichtbar. Die Strahlen selbst haben sich dabei nicht geändert, d.h. die Farben waren eigentlich vorher schon da, sie wurden durch das Prisma nur aufgeteilt und können von uns so einzeln wahrgenommen werden.

Werden Stoffe mit Sonnenlicht bestrahlt, dann werden einige der Bestandteile des Stoffs mit einigen dieser Wellenlängen reagieren: Sie treffen etwa auf bestimmte Moleküle, die genau mit dieser Wellenlänge stärker zum Schwingen gebracht werden können. Die Lichtstrahlen mit genau diesen Wellenlängen werden dann nicht wieder vom Stoff abgegeben, der Rest aber schon - ansonsten würde uns dieser Stoff absolut schwarz vorkommen.

Das passiert im Grunde mit allen Stoffen, jedoch nicht immer nur im sichtbaren Licht. Alle Stoffe absorbieren irgendeinen Teil des Spektrums. Um welchen Teil es sich dabei genau handelt, ist von Stoff zu Stoff verschieden.

Genau das nutzt die Spektroskopie: Wenn wir das Licht einer Lichtquelle in ihr Spektrum auffächern und ganz genau betrachten, dann werden praktisch immer ganz bestimmte schmale Linien fehlen. Diese schmalen Linien sind die Wellenlängenbereiche, bei denen Bestandteile der Lichtquelle die elektromagnetische Strahlung absorbiert haben. Die Linien geben uns deshalb Aufschluss über die Natur einer Lichtquelle. Anhand dieser Linien können also z.B. Kerzenlicht, das Licht einer Neonröhre und auch das Sonnenlicht klar voneinander unterschieden werden, obwohl der Lichteindruck für unsere menschlichen Augen identisch ist. Dieses Verfahren ist mittlerweile über 200 Jahre bekannt, und noch heute werden Spektroskope z.B. in der Astronomie verwendet, um mehr über den Aufbau von Sternen zu erfahren.

Die Spektrometrie gibt uns noch einmal zusätzliche Informationen, weil Spektrometer für jeden Wellenlängenabschnitt nicht nur ein Ja oder Nein, Spektralfarbe oder schwarze Linie, zurückliefern, sondern genauere Informationen zur Strahlungsintensität geben.

Dass wir heute solche Instrumente nutzen können, verdanken wir jahrhundertelanger, intensiver Forschungen zur Natur des Lichts. Die folgenden Abschnitte beleuchten einige wichtige Meilensteine auf dem Weg zu unseren heutigen Kenntnissen.

Ab wann genau dabei ein Instrument zur detaillierten Analyse des Lichts als Spektroskop betrachtet werden kann, das ist in letzter Instanz eine willkürliche Definition. So wissen wir etwa aus Texten von Seneca und Plinius, dass bereits im antiken Rom bekannt war, dass mit Hilfe von Prismen Regenbogen-Effekte erzeugt werden können. Hier wird davon ausgegangen, dass es sich bei einem richtigen Spektroskop um einen gezielten Aufbau handeln sollte, mit dessen Hilfe Licht einer bestimmten Lichtquelle gezielt spektral, also aufgefächert in seine einzelnen Wellenlängenbestandteile, untersucht werden soll.

Snellius und das Brechungsgesetz

Willebrord Snellius (geboren als Willebrord Snel van Royen) war ein niederländischer Mathematiker, der von 1580 bis 1626 lebte. Snellius hat sich viel mit Trigonometrie beschäftigt. Eine besondere Leistung war die ziemlich genaue Berechnung des Erdumfangs, die weniger als 4 % vom tatsächlichen Umfang abwich, der heute bekannt ist. Ihm gelang diese Leistung, indem er die Winkel zwischen sich und hohen Punkten wie etwa Kirchtürmen von verschiedenen Positionen heraus vermessen hat. Nach der Anfertigung eines speziell dafür erstellten Messinstruments und der aufwändigen Messungen an vielen verschiedenen Punkten gelang ihm so die Ableitung des Erdradius. Wie so oft war die Grundidee der Trigonometrie schon weit länger bekannt (etwa in der griechischen Antike und im frühmittelalterlichen arabischen Raum), Snellius' Leistung lag in der mathematischen Präzision seiner Arbeiten.

Für die Geschichte der Spektroskopie interessanter sind aber seine Arbeiten zur Optik. Eine Veröffentlichung des vollständigen Werkes schaffte er vor seinem Tod nicht mehr. Es schienen aber Fassungen unter Fachleuten zu kursieren, u.a. Christiaan Huygens (siehe unten) scheint sie damals gelesen zu haben. Überliefert ist nur noch eine Kurzfassung des Manuskripts - deren Inhalt reicht aber aus, um Snellius eine Position in der Geschichte der Optik zu sichern.

Snellius beginnt sein Buch mit der Darstellung des damals bekannten internationalen Wissensstands zur Optik. Bekannt war z.B. schon das Reflexionsgesetz bzw. Gesetz zu Umkehrbarkeit des Lichtwegs. Es besagt, dass ein Lichtstrahl, der auf eine ebene Fläche trifft, in demselben Winkel reflektiert wird, mit dem er auch auf die Fläche traf. Entsprechend könnte der Lichtstrahl also auch in umgekehrter Richtung strahlen und würde dennoch den identischen Weg beschreiben.

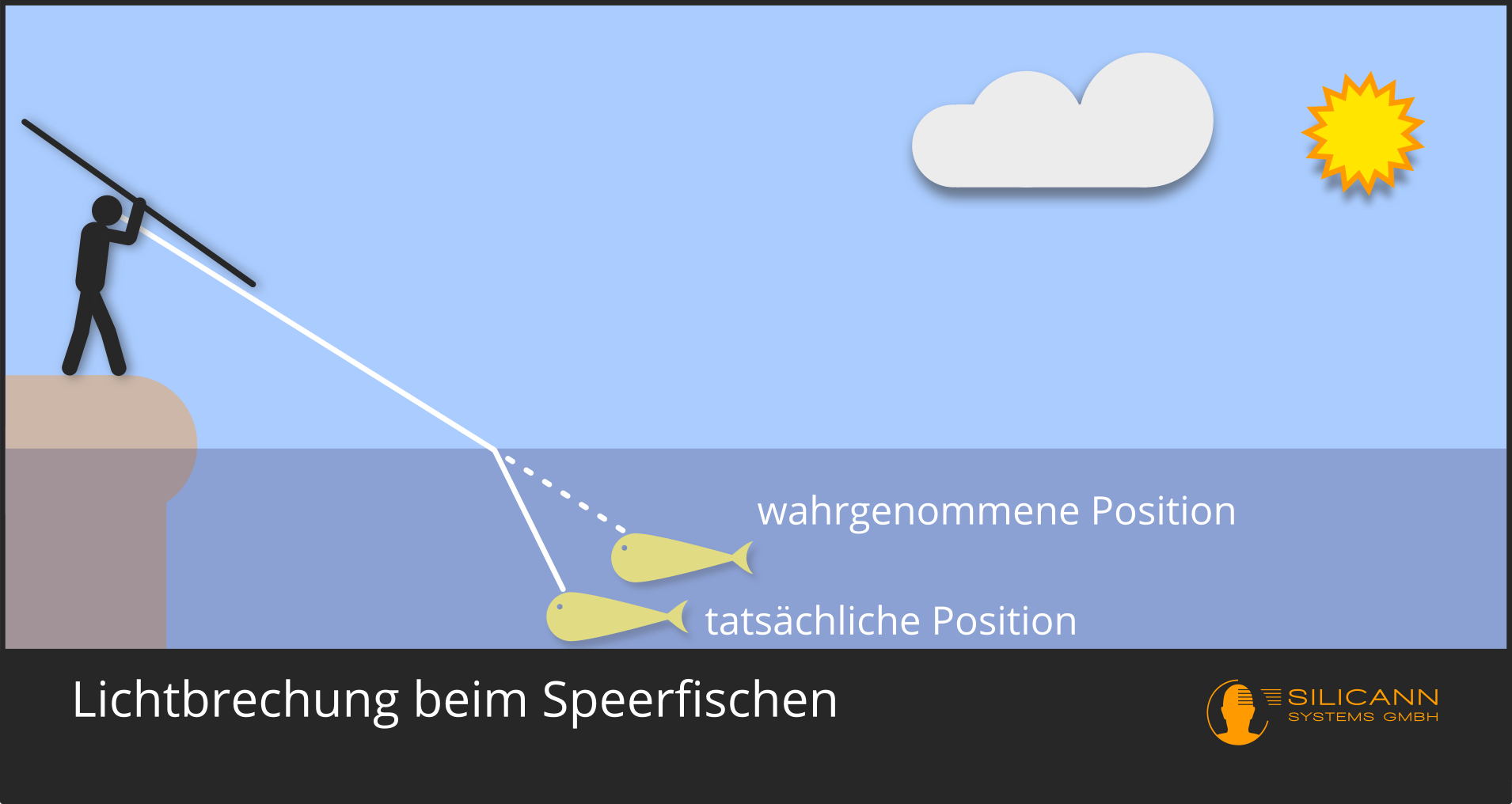

Nach der Beschreibung des Bekannten leitete Snellius seine eigene Neuerung her: das Brechungsgesetz. Dass Lichtstrahlen beim Eintritt in ein dichteres Medium ihren Winkel ändern, wird unseren Vorfahren schon vor Jahrtausenden bekannt gewesen sein: Wer durch Übung kein intuitives Konzept dafür entwickelt wird beim Speerfischen nie Erfolg haben.

Erst mit Snellius wurde das Phänomen jedoch sauber mathematisch beschreib- und damit vorhersagbar. Zuvor gab es bereits von anderen durch systematische Beobachtung erstellte Tabellen mit Brechungswinkeln für unterschiedliche Materialien. Willebrord Snellius hatte es jedoch geschafft, eine allgemeine Formel für die Vorhersage des neuen Winkels zu definieren, die nur vom Eintrittswinkel und dem relativen Dichteunterschied der Materialien abhing. Heutzutage wird nicht mehr dieser relative Dichteunterscheid zweier Materialien, sondern nur der Brechungsindex eines Materials verwendet. Bis auf dieses Detail entspricht Snellius' Arbeit aber immer noch unserem heutigen Verständnis, wenn wir die Quantenphysik einmal ignorieren.

Mit dem Brechungsgesetz lassen sich auch die Größe der Eintrittswinkel vorhersagen, ab denen ein Strahl nicht mehr ins Material eindringt, sondern stattdessen von der Oberfläche reflektiert wird.

Die Formulierung des Brechungsgesetzes hatte Bedeutung für die Weiterentwicklung optischer Instrumente und Elemente, wie z.B. Linsen: Es war nun möglich, im ersten Schritt präzise Brechungsindizes für z.B. verschiedene Typen von Glas aus der empirischen Beobachtung der optischen Pfade abzuleiten. Die bekannten Brechungsindizes wiederum ermöglichten es, genau die Wege vorherzusagen, die Licht durch eine Linse nehmen wird, noch bevor die Linse überhaupt hergestellt wurde.

Newtons Spektralfarben

Zur Zeit Isaac Newtons war eine der offenen Fragen der Optik die der Natur der Farbe: Sind Farben eine Eigenschaft, die von den Objekten ausgeht, oder entspringt Farbe dem Licht? Und wenn Farbe dem Licht entspringt, warum sehen wir dann je nach Objekt ganz unterschiedliche Farben, trotz gleichem Licht?

Antworten auf diese Frage haben wir einer humanitären Tragödie und Newtons wohlhabender Stellung zu verdanken: in den Jahren 1665 und 1666 tobte eine Pestepidemie in England und vor allem auch London. Die Pest war schon seit Jahrzehnten endemisch in der Region, ein Hochschnellen der Fälle bewog die Universität jedoch 1665, ihren Betrieb vorübergehend zu schließen. Im Gegensatz zum Großteil der Bevölkerung hatte Newton offenbar das Glück, über genügend finanzielle Mittel zu verfügen, um diese Jahre abgeschieden im ländlichen Exil zu verbringen.

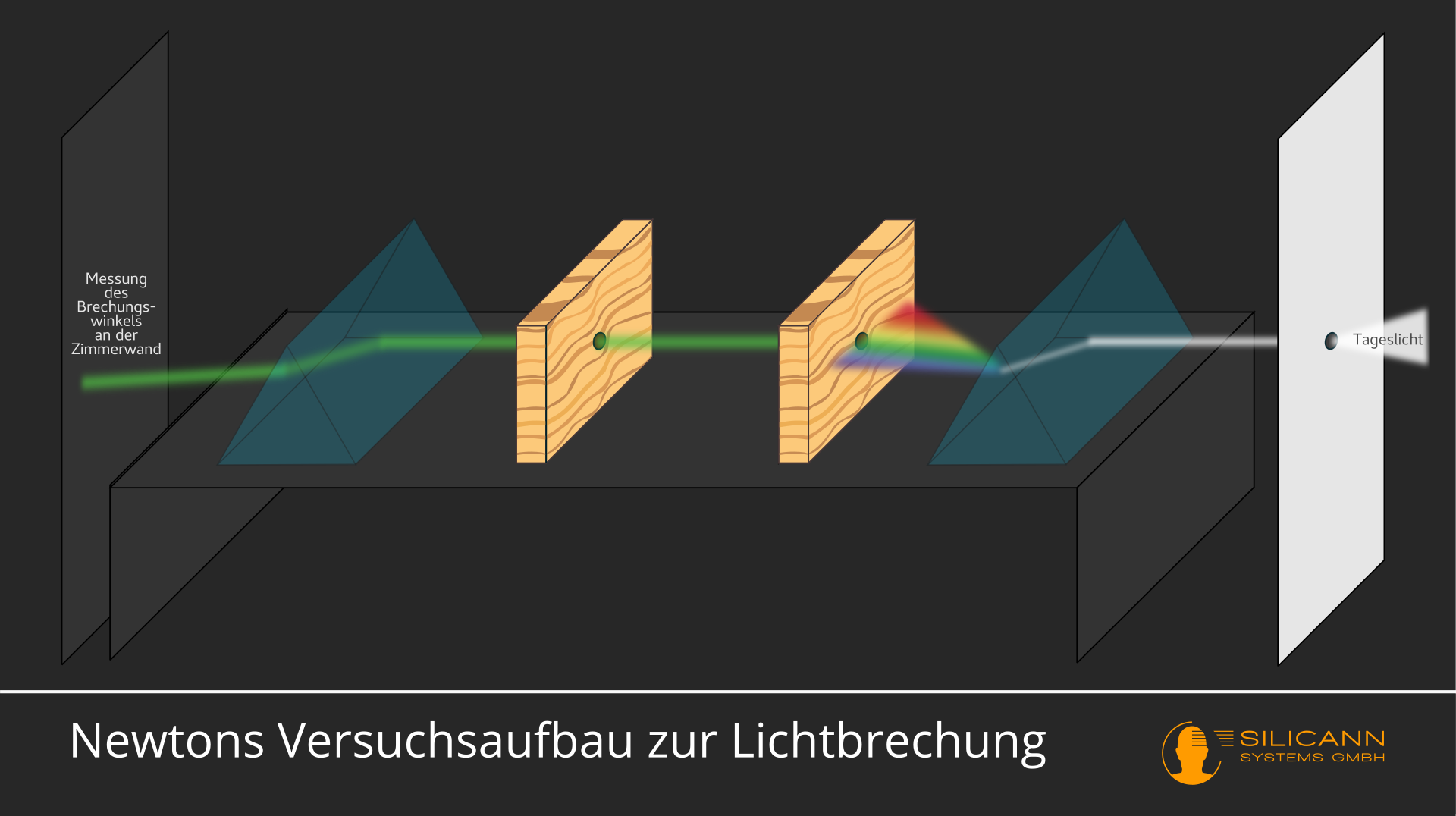

Dort verbrachte Newton seine Zeit alles andere als untätig: In systematischen Experimenten beschäftigte er sich mit dem Aufspalten von Sonnenlicht in seine spektralen Bestandteile: Durch ein kleines Loch im Fensterladen gelangt ein Lichtstrahl zu einem Prisma. Es ergab sich das damals schon lange bekannte Phänomen der Regenbogenfarben statt eines Lichtflecks auf der Leinwand am anderen Ende des Versuchsaufbaus. Newton versuchte u.a. die merkwürdige Form des resultierenden bunten Flecks zu ergründen: Statt wie erwartet genauso rund wie das Loch im Fenster zu sein, war die Form des Flecks in allen Experimental-Varianten immer eher rechteckig, wenn der Strahl zuvor durch ein Prisma geleitet wurde.

Newton kam aufgrund seiner Beobachtungen zu dem Schluss, dass die bunten Strahlen in den Regenbogenfarben auch vorher schon dagewesen sein müssen - denn die Auftrennung des weißen Strahls in die Regenbogenfarben konnte wieder rückgängig gemacht werden, wenn nach dem ersten Prisma ein zweites im genau richtigen Winkel in die Bahn der Strahlen gelegt wurde. Beliebiges farbiges Licht kann demnach durch gezieltes Trennen und Verbinden der einzelnen spektralen Bestandteile produziert werden.

Zusätzlich war dies überhaupt nur möglich, weil das Licht ja nach bekanntem Muster beim Weg von der Luft durch das Prisma, also einem Übergang zwischen Stoffen unterschiedlicher Dichte, mit einem bestimmten Winkel gebrochen wird. Dieser Winkel ist jedoch nicht wie zuvor angenommen ausschließlich vom Material abhängig, sondern offenbar auch von der Farbe des Lichts, wie Newton in seinen Schriften festhielt. Dabei gab es ein Muster: Je näher die Farbe dem tiefblauen Ende des Regenbogens war, desto größer erschien der Winkel. Das erklärte dann schließlich auch die rechteckige Form des Lichtflecks: Aufgrund der abhängig von der Spektralfarbe imme größer werdenden Brechungswinkel verbreiterte sich auch der Lichtfleck, der hinter dem Prisma entstand. Da hier die wahrgenommene Lichtfarbe immer einer bestimmten Wellenlänge entspricht, ist diese Vorstellung sehr nah an unserem aktuellen Verständnis.

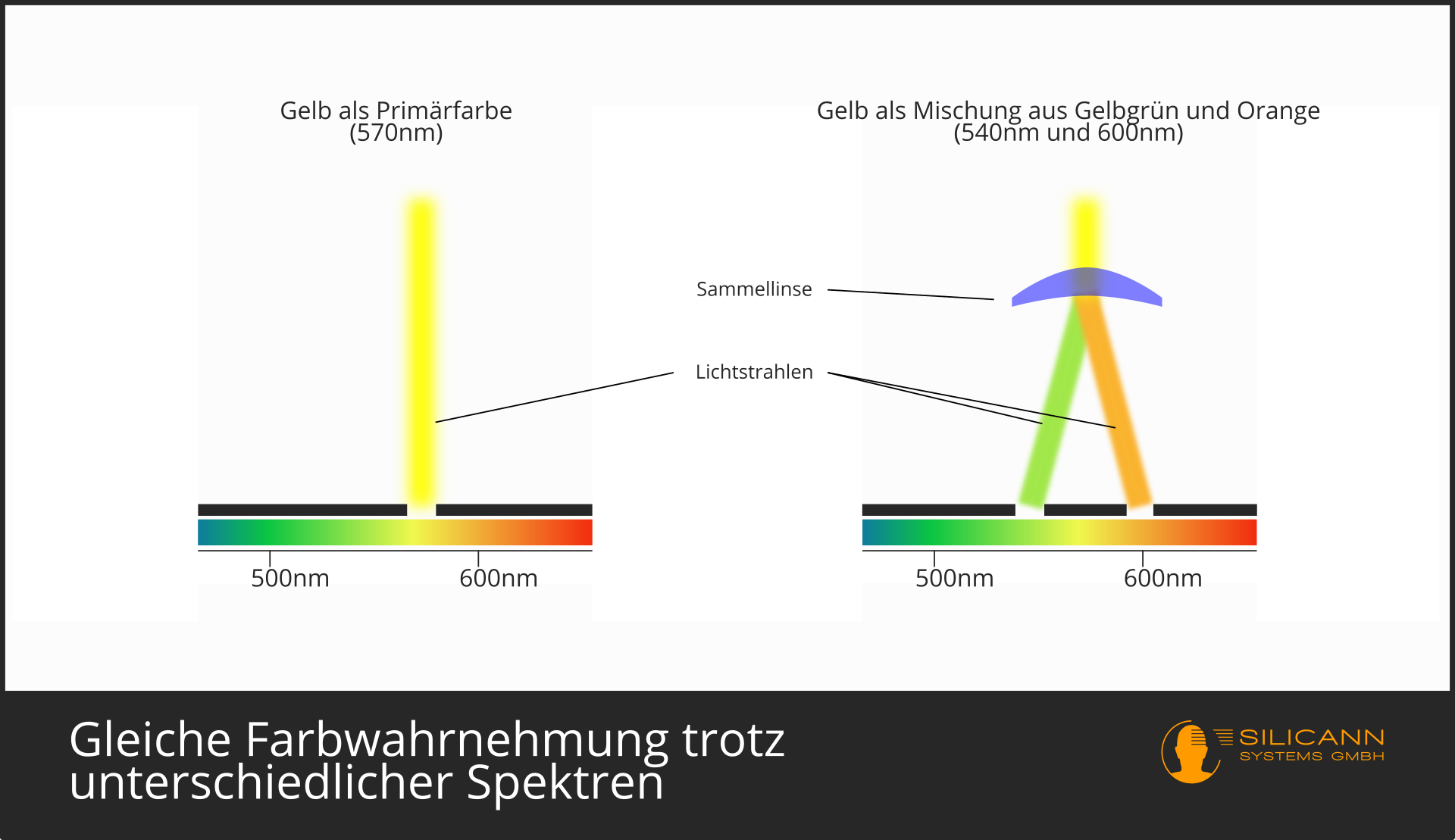

Newton fand darüber hinaus sogar heraus, dass man bestimmte Farben zusammenmischen konnte, um einen Farbeindruck zu erzeugen, der ursprünglich gar nicht Teil des Lichts war. Und das Spannende: Objekte, erscheinen unter diesem Licht teilweise eine andere Farbe zu haben als bei Bestrahlung mit dem nicht-gemischten Licht gleicher Farbe. Das brachte Newton zu der Vermutung, dass Farbe gar keine Eigenschaft eines Objekts ist, sondern ganz wesentlich durch das Licht bestimmt wird, das auf das Objekt strahlt.

Mit diesen Erkenntnissen ist auch ein anderes Farb-Phänomen erklärbar, das hier an anderer Stelle schon einmal detaillierter beleuchtet wurde: Metamerie.

Der dort verwendete Versuchsaufbau kann bei lockerer Definition bereits als Spektroskop betrachtet werden: Newton hat ja gezielt das Licht spektral aufgefächert, um dessen Bestandteile zu untersuchen. Es handelte sich jedoch nicht um ein fertiges Instrument, mit dessen Hilfe einfach und reproduzierbar Untersuchungen angestellt werden konnten.

Newton war dabei überzeugter Vertreter der Teilchentheorie des Lichts, und hat in seinen Versuchen offenbar auch keine Beobachtungen gemacht (oder zumindest schriftlich dokumentiert), die dem widersprechen würden. Newton hat die Lichtteilchen dabei als "Korpuskel" bezeichnet.

Mit der heute als Newtonteleskop bezeichneten Variante eines Spiegelteleskops brachte Isaac Newton auch in ganz praktischer Weise die Optik weiter voran. Ein wesentlicher optischer Fehler der damals gängigen Teleskop-Formen, wie etwa dem Galilei-Fernrohr, war die sogenannte chromatische Aberration. Hier zerlaufen die Kanten eines abgebildeten Objekts unscharf in unterschiedliche Farben. Newton erklärte sich dieses Problem als praktisches Beispiel seiner Beobachtung von Wellenlängen-abhängiger Brechung am Prisma. Er entwarf daraufhin seine Variante des Spiegelteleskops und fertigte auch die optischen Elemente selbst an. Tatsächlich hatte Newtons Teleskop wie vorhergesagt den genannten Fehler nicht. Es war allerdings wenig lichtstark und führte einen neuen optischen Fehler ein, so dass erst Weiterentwicklungen anderer Physiker/-innen das Grundkonzept in späteren Jahrzehnten konkurrenzfähig machten.

Nachbau des 6-Zoll-Teleskops von Newton, Photo von Andrew Dunn, CC BY-SA 2.0

Das Huygen'sche Prinzip

Das sah der niederländische Forscher Christiaan Huygens ganz anders. In der damals recht aktiven Debatte um die Wellen- oder Teilchennatur des Lichts war Huygens klar der Wellenfraktion zuzuordnen.

Für Huygens sprach für das Wellenmodell des Lichts vor allem, dass damit Effekte wie Beugung, Brechung und Interferenz gut erklärt werden konnten. In seinem Verständnis besteht Licht nicht selbst aus Teilchen, sondern stellt eine Kraft dar, die die Teilchen in einem Medium zum Kollidieren bringt, die dann wiederum andere Teilchen berühren, so dass sich diese Störung wellenförmig ausbreitet - ganz so, als würde ein ins Wasser geworfener Stein Kraft auf die Wasserteilchen ausüben, die diese Kraft auf die Nachbarteilchen übertragen, bis eine für uns sichtbare Wasserwelle entsteht.

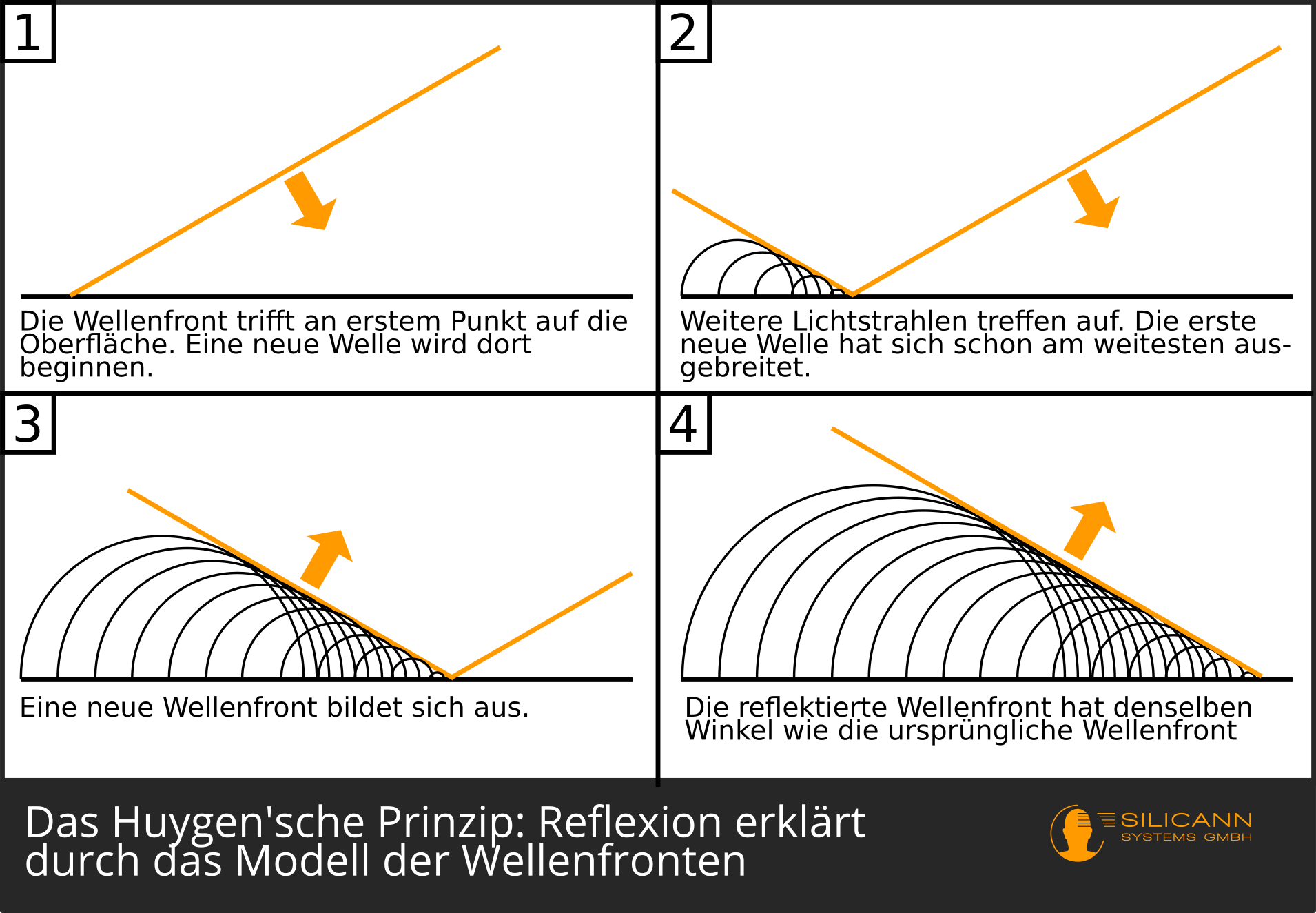

Mit dieser Grundannahme ließen sich, wie Huygens 1678 zeigte, rein geometrisch Reflexion und Brechung erklären. Der Grundansatz beim heute Huygenssches Prinzip genannten Modell: Licht wird sich als Bündel lauter parallel laufender Strahlen gedacht. An jedem beliebigen Punkt in Laufrichtung des Lichts kann man sich jeweils kleine Wellen vorstellen, die sich mit der gleichen Geschwindigkeit ausbreiten. Quer über diese Wellenbögen lässt sich eine Linie zeichnen, die sogenannte Wellenfront. Sie liegt immer senkrecht zur Richtung des Lichtstrahls. Jeder Punkt auf dieser Wellenfront ist wiederum Ausgangspunkt neuer Elementarwellen, über denen man wieder eine Wellenfront zeichnen kann usw.

Trifft nun eine solche Wellenfront genau senkrecht auf eine Oberfläche, berührt ja jeder Punkt der Wellenfront gleichzeitig diese Oberfläche. Wenn also von jedem Berührungspunkt wieder Wellen gezeichnet werden, dann ist auch die resultierende Wellenfront genau parallel zu den Wellenfronten, die sich in Richtung der Oberfläche bewegt haben. Mit anderen Worten: Der Lichtstrahl wird also in exakt die Richtung zurück reflektiert, aus der er gekommen ist.

Was passiert jetzt, wenn die Wellenfront schräg auf die Oberfläche trifft? Dann gibt es ja bestimmte Punkt der Front, die zuerst das Material berühren, so dass dort neue Elementarwellen entstehen. Da alle dieser Wellen in der gleichen Geschwindigkeit wachsen, werden die zuerst entstandenen Wellen bereits größere Durchmesser haben - die neue Wellenfront wird also ebenfalls schräg sein, dabei jedoch in eine andere Richtung zeigen: Es fand eine Reflexion an der Oberfläche statt.

Deutlich später, nämlich 1816, hat Augustin Fresnel dann auf Basis des Huygensschen Prinzips auch die Beugung am Spalt erklärt. Aus diesem Grund wird dieser Ansatz heutzutage häufig auch als Huygens-Fresnelsches Prinzip bezeichnet.

Huygens Hauptwerk zur Optik, Traité de la Lumière, erschien 1690 und enthielt seine ausformulierte Wellentheorie. Zur Zeit der Veröffentlichung konnte sie sich jedoch nicht gegen die Korpuskeltheorie Newtons durchsetzen, die der in seinen Opticks darlegte.

Wie Newton war auch Huyens ein sehr fachoffener, praktisch arbeitender Erfinder, dem wir u.a. die Pendeluhr und entsprechende Überlegungen zur Mechanik des Pendels zu verdanken haben. Und ebenfalls wie Newton fertigte Huygens selbst optische Linsen und konstruierte damit eine neue Variante des Refraktor-Teleskops. Das Ergebnis war offenbar von hoher Güte, denn Huygens konnte damit z.B. als Erster berichten, dass der Saturn Ringe hat, die ihn umkreisen, aber nie berühren.

Thomas Young's Doppelspaltexperiment

Thomas Young hat sich zunächst als auch theoretisch arbeitender Augenarzt intensiv mit der Natur des Sehens beschäftigt. Seine Forschung zur Fähigkeit des Auges, Gegenstände in unterschiedlicher Entfernung zu fokussieren, brachte ihm die Mitgliedschaft in der Royal Society ein, der u.a. auch Isaac Newton angehörte.

Für die Entwicklung der Spektroskopie besonders relevant waren seine Doppelspaltexperimente. Hintergrund war die lange Debatte zur Natur des Lichts: Besteht Licht nun aus kleinen Teilchen, oder handelt es sich um Wellen? Zur Teilchenfraktion gehörte übrigens auch ein bekannter Zeitgenosse Youngs, der französische Wissenschaftlicher Pierre-Simon Laplace. Zum Zeitpunkt von Youngs Veröffentlichungen in den Jahren 1803/4 war Teilchentheorie sehr weit verbreitet.

Young konzipierte dann eine für den weiteren Diskursverlauf wesentliche Untersuchung: das Doppelspaltexperiment.

Hier strahlt Licht aus einer Lichtquelle auf einen Doppelspalt. Die Abstände der Spalte müssen dabei recht klein sein, jedoch größer als die Wellenlänge des Lichts. Die Strahlen beugen sich nun an den Spalten, und werden deutlich dahinter an einem Schirm aufgefangen, damit das Resultat beobachtet werden kann.

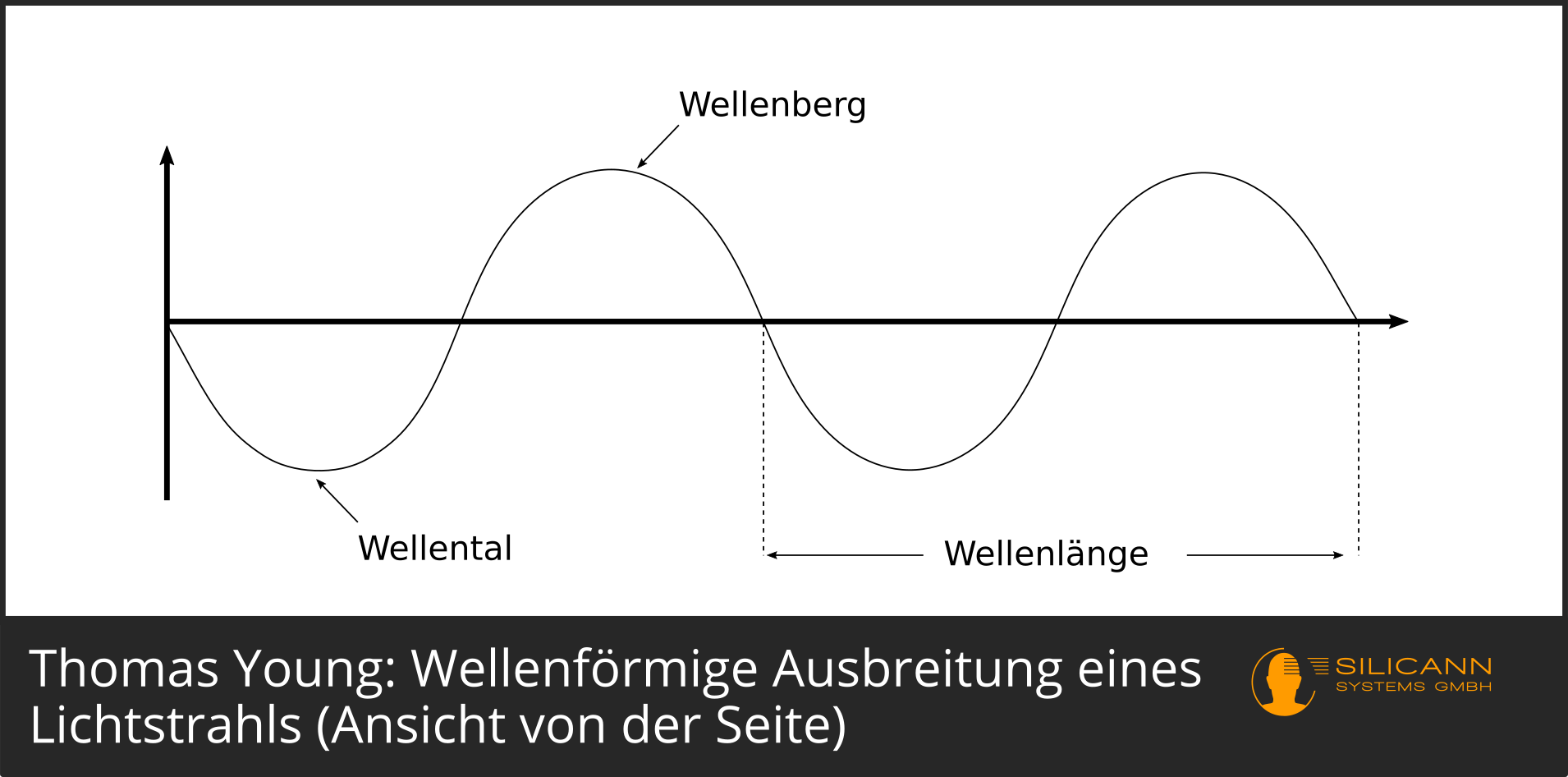

Die einzelnen Strahlen kann man sich wellenförmig vorstellen, genau wie Wellen in einem Teich, die durch einen herein geworfenen Stein verursacht wurden. Sie schwingen gleichmäßig nach oben und unten aus, und beschreiben dabei eine Sinuskurve.

Wenn wir uns nun zwei Strahlen vorstellen, bei denen sich der eine gerade ganz oben im Kurvenverlauf befindet, und der andere ebenfalls, dann wird die kombinierte Schwingung doppelt so starke Ausschläge haben wie vorher.

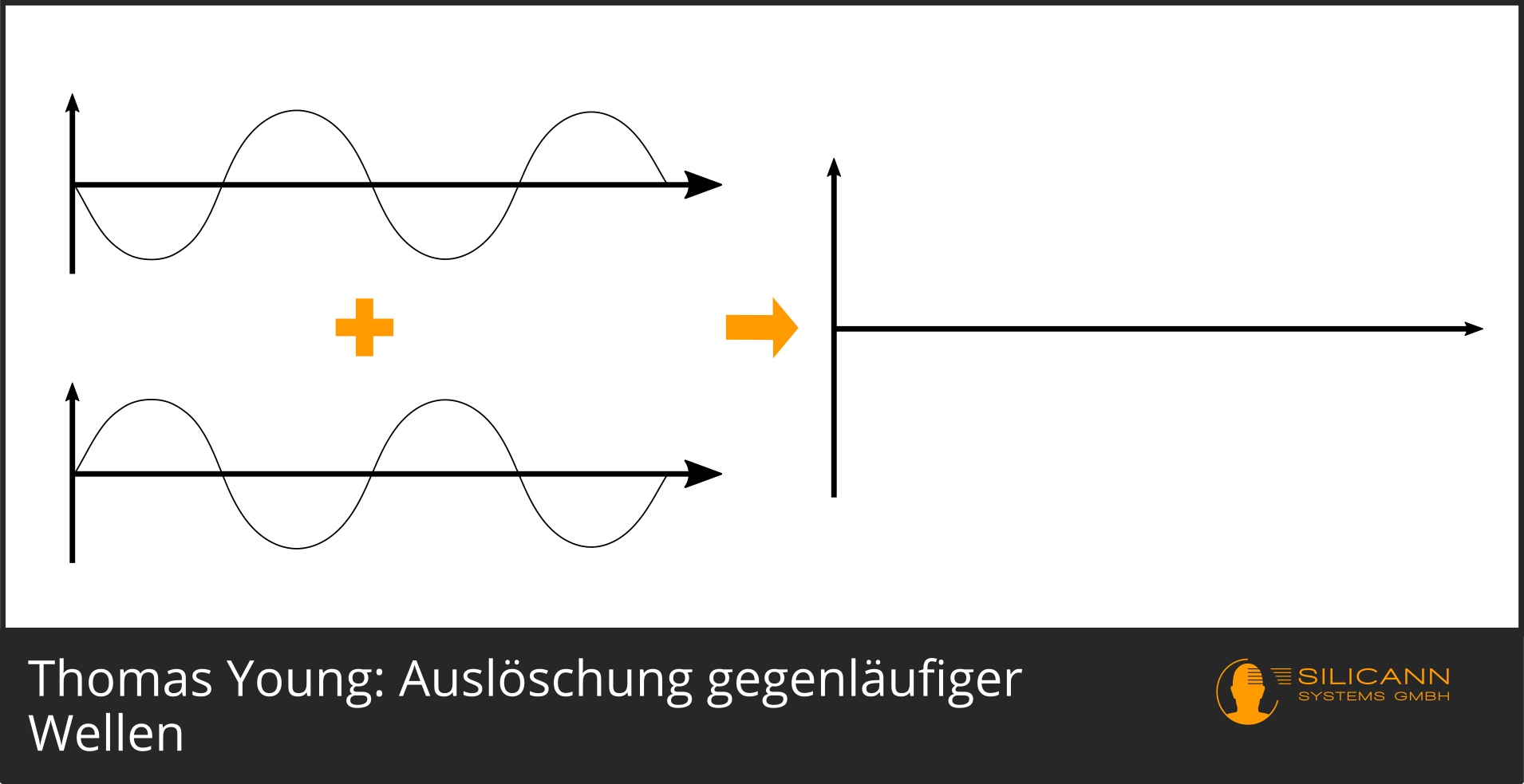

Es kann aber auch vorkommen, dass beide Strahlen genau so aufeinander treffen, dass ihre jeweiligen Kurven genau entgegengesetzt zueinander liegen: Der erste Strahl befindet sich am höchsten Punkt seiner Kurve, der andere Strahl am niedrigsten Punkt. Im Ergebnis addieren sich beide Positionen auf Null: es findet eine Auslöschung statt.

Ob das im Doppelspaltexperiment auch genauso schön sichtbar wird, hängt von der verwendeten Lichtquelle ab: Im Idealfall sollte sie nur Licht mit derselben Wellenlänge ausstrahlen. Heutzutage können wir dafür einen "simplen" Laserpointer verwenden, vor 200 Jahren hätte man zuvor das Sonnenlicht mit Hilfe eines Prismas auffächern und nur einen schmalen Teil des Fächers für das Experiment verwenden können. In beiden Fällen wäre an der Wand des Experiments jedoch genau der beschriebene Effekt sichtbar geworden: In regelmäßigen Abständen werden sich deutlich helle Streifen mit praktisch komplett dunklen Leerstellen abwechseln.

Das Doppelspaltexperiment lässt sich natürlich auch mit vielfarbigem Licht wie etwa dem Sonnenlicht durchführen - in diesem Fall würden sich die Interferenzmuster jedoch eher durch Farbverschiebungen offenbaren. Der Grund: Die einzelnen Lichtstrahlen haben unterschiedliche Farben und damit ebenfalls unterschiedliche Wellenlänge. Da die Beugung wellenlängenabhängig ist, finden dadurch Verstärkung und Auslöschung nur teilweise statt.

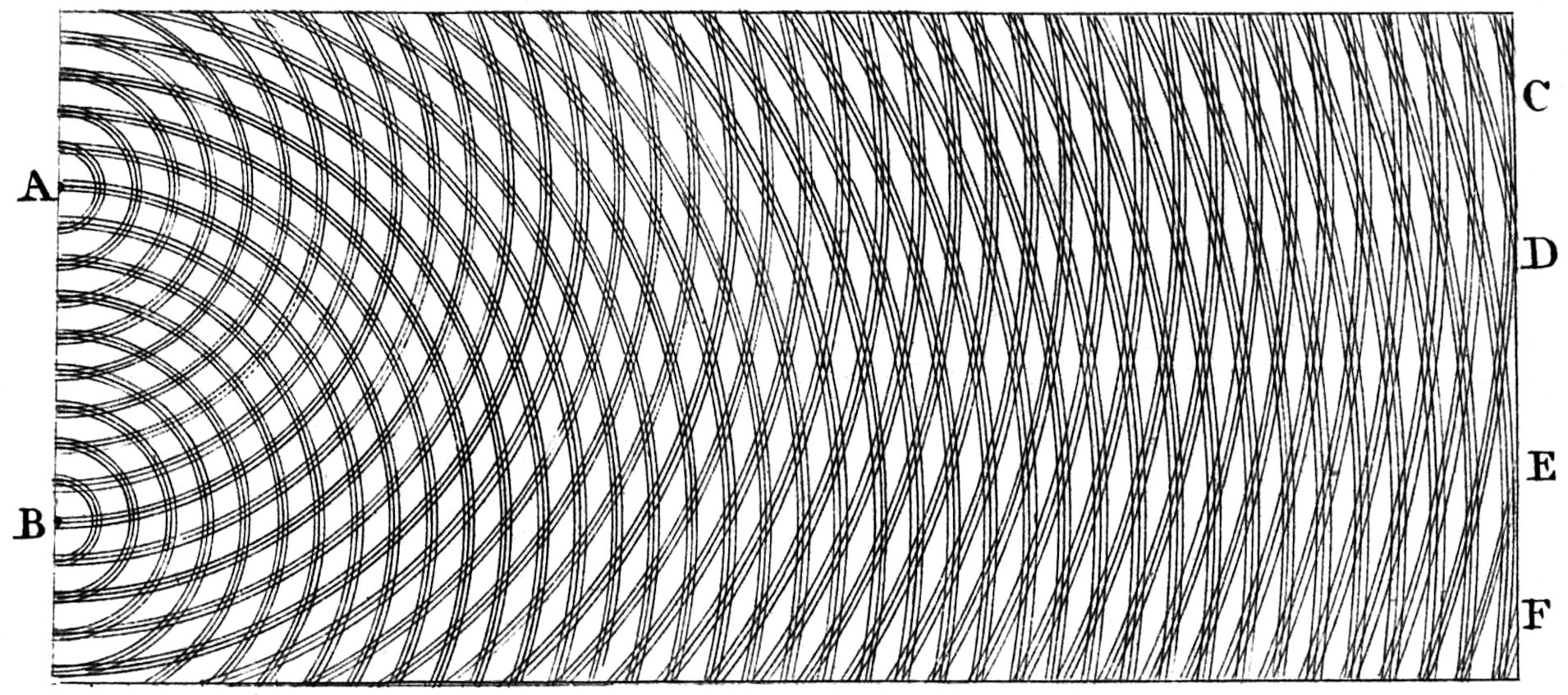

Young hat das Phänomen vor über 200 Jahren selbst visualisiert, dabei aber nicht die Seitenansicht der Welle gewählt, sondern eine Draufsicht, bei der nur die Wellenberge gezeichnet wurden:

Originalvisualisierung von Thomas Young. Young wählte hier die Draufsicht: Die Linien entsprechen Wellenbergen, d.h. am rechten Rand sind die gekreuzten Wellenberge die Orte der Verstärkung, und bei den weißen Linien findet Auslöschung statt.

Für den damaligen Diskurs zur Natur des Lichts waren Youngs Veröffentlichungen äußerst anregend. Beim Streit, ob es sich bei Licht eher um Teilchen oder mehr um Wellen handelt, konnte die Wellen-Fraktion ihre Position entscheidend stärken: in der klassischen Vorstellung würden Teilchen nur miteinander kollidieren, nicht aber miteinander interagieren können. Die Partikel müssten daher in einer geraden Linie von der Lichtquelle aus die Spalte passieren und damit auch nur zwei schmale erleuchtete Strahlen als Abbild auf der Leinwand am Ende des Aufbaus hinterlassen dürfen. Youngs Experiment hat jedoch klar aufgezeigt, dass das offenbar nicht der Fall war.

David Rittenhouse erfindet das Beugungsgitter

Der 1732 in den USA geborene David Rittenhouse war ein Autodidakt, der schon in seiner Jugend ein Talent für Modellbau und Mechanik in Theorie wie Praxis offenbarte. Er konstruierte u.a. Uhren und Orrerys, Modelle des Sonnensystems. Sein Forschungsschwerpunkt war klar in der Astronomie verortet. Für die Geschichte der Spektroskopie von Interesse ist die Tatsache, dass Rittenhouse wohl das erste optische Gitter bzw. Beugungsgitter entwickelte. Dazu fixierte er ca. 50 Haare mit Hilfe von feinen Schrauben so, dass der Abstand zwischen ihnen, heutzutage als Gitterkonstante bezeichnet, ca. 0,1 mm betrug (bzw. ca. 190 Linien pro Zoll). Wir wissen heute davon, weil Rittenhouse' Grund für die Erfindung noch heute in den Transactions of the American Philosophical Society, Band 2, nachlesbar sind. Eine Person hat ein Seiden-Taschentuch gegen Licht gehalten, nah am Auge, und hat so ein Muster gesehen, das auf den ersten Blick wie die einzelnen Seidenfasern aussah, aber zu seiner Verwunderung konstant blieb, wenn er das Taschentuch hin und her bewegte. Rittenhouse, der sich selbst im Alter von 13 Jahren bereits intensiv mit Newtons Publikationen beschäftigte, hat analytisch sehr scharf abgeleitet, wie das Phänomen optisch hergeleitet werden könnte. Zur Validierung seiner Vermutungen ließ Rittenhouse dann von einem Uhrmacher zwei sehr feine Gewinde in Messingdraht schneiden und konnte so die Haare in konstantem Abstand um die Gewinde wickeln. Später hat Fraunhofer diesen Ansatz der Herstellung eines Beugungsgitters für sein Spektroskop verwendet.

Wollastons erstes Spektroskop?

William Hyde Wollaston wird bei der Spektroskopie in der Regel nur als Randbemerkung notiert, ist aber aufgrund von zwei Punkten von Interesse. Wieder einmal ist uns Wollastons Rolle aufgrund einer Publikation der Royal Society erhalten.

Zum einen hat Wollaston in Anlehnung an die Entwicklung Newtons ein interessantes Gerät zur präzisen Ermittlung von Brechungsindizes entwickelt. Im Unterschied zu den zuvor üblichen Geräten ermöglichte seine Entwicklung das direkte Ablesen des gemessenen Brechungsindex. Wollastons Variante nutzt zudem ein quaderförmiges Prisma, dessen eine Seite eine "Probenkammer" abschließt, eine kleine Mulde in einem Holzbrett. Die dort liegende Probe soll das Prisma berühren, so dass zwischen Material und Prisma keine Luftbrücke mehr besteht. Ein durch das Prisma geleiteter Lichtstrahl würde an dieser Oberfläche gebrochen werden. Da man Wollastons Messgerät auch so einstellen konnte, dass genau der Übergang von Brechung zu Reflexion erreicht wird, ist auf diese Weise auch das Ausmessen von Proben möglich, die vollständig undurchsichtig sind. Diese Kombination aus Präzision und einfacher Probenvermessung machen Wallestons Messinstrument interessant, denn sie ermöglichen optische Materialbestimmung, wenn auch nur auf Basis des Brechungsindex. Tatsächlich beschreibt Walleston in seinem Aufsatz ein Beispiel, bei dem eine unbekannte Probe von einer Pazifik-Insel, auf der es nach damaligem Stand keine Bienen zu geben schien, anhand des gemessenen Brechungsindex als Bienenwachs bestimmt werden konnte.

Bekannter ist Walleston hingegen aufgrund der ersten Beschreibung von Spektrallinien. Er erkannte beim Blick durch ein Flintglas-Prisma auf einen Strahl Sonnenlichts insgesamt 6 der Linien, wovon 2 die äußeren Ränder des sichtbaren Spektrums markierten. Wohl auch deshalb meinte Walleston, sie als die Übergänge zwischen den verschiedenen Grundfarben zu erkennen, von denen es also offenbar fünf gab (siehe Fig. 3 seines Aufsatzes A Method of Examining Refractive and Dispersive Powers, by Prismatic Reflection). Entgegen der gegenwärtigen Ausführungen in Wikipedia lässt sich aus seinem Aufsatz jedoch nicht herauslesen, dass Walleston diese Beobachtungen mit seinem Messgerät vollzog - scheinbar hat er stattdessen nur ein Prisma in einen Lichtstrahl gehalten. Vielleicht war die seit Newtons Forschung deutlich höhere Güte des verwendeten Glases und des Schliffs der Grund für die Entdeckung der Linien.

Fraunhofers Linien

Einige Jahrhunderte und unzählige theoretische wie praktische Vorleistungen später sind wir mit Joseph von Fraunhofer und dem Jahr 1814 tatsächlich bei der Konstruktion des Spektroskops angekommen. Fraunhofers Leistungen liegen klar bei seinen praktischen Erfindungen im weiter gefassten Feld des optischen Instrumentenbaus. Wie Newton und Huygens fertigte auch Fraunhofer optische Elemente wie Linsen selbst her und entwarf für die Teilautomatisierung dieses Vorgangs eigene Geräte. Das erlaubte ihm die Fertigung von Linsen hoher Güte, d.h. geringer Abbildungsfehler.

Darüber hinaus stellte Fraunhofer sogar das Glas selbst her und erfand einen eigenen Brennofen, mit dem er reproduzierbar Flintglas in hoher Qualität herstellen konnte. Dieses Handwerk sorgte zwar für optische Elemente herausragender Güte, brachte den Physiker jedoch wie viele Glasmacher früh ins Grab: Weil er den im Produktionsprozess entstehenden giftigen Dämpfen regelmäßig ausgesetzt war, starb Fraunhofer bereits im Alter von 39 Jahren.

Bei der Produktion von Glas und dessen Verwendung für optische Instrumente ist die präzise Bestimmung des Brechungsindexes wichtig. Wie oben beschrieben war die experimentelle Bestimmung schon geraume Zeit kein Geheimnis mehr - allerdings auch nicht übermäßig präzise, weil das Regenbogen-Spektrum des Lichts ja nur aus kontinuierlichen Übergängen besteht, nicht aus diskreten Sprüngen. Weiche Übergänge erschweren jedoch die präzise Bestimmung des Ausmaßes der Lichtbrechung: Der fließende Übergang zwischen z.B. grün und gelb macht es schwer, exakt denselben Farbton an anderer Stelle wiederzufinden. Dadurch gibt es allein beim Ablesen schon einen potenziellen Messfehler, selbst wenn der Aufbau an sich sehr präzise ist. Zur Lösung dieses Problems erfand Fraunhofer nach vergeblichen Versuchen, homogenes Licht direkt zu produzieren, ein Gerät, dass dieses Ziel erreichte, indem Lampenlicht über Prismen aufgefächert und gefiltert wurde. Dabei fiel ihm eine helle Linie im orangefarbenen Bereich auf, die immer an derselben Stelle zu beobachten war. Für die präzise Bestimmung von Brechungsindizes war sie perfekt. Glücklicherweise war Fraunhofers Neugierde dadurch jedoch nicht gestillt, und er nutzte denselben Aufbau zur Analyse des Sonnenlichts. Das produzierte nicht nur dieselbe Linie wie das Lampenlicht, sondern darüber hinaus noch sehr viele weitere. Über alle Versuche gelang es Joseph Fraunhofer, über 570 Spektrallinien zu beschreiben. Dieses Gerät ist aus heutiger Sicht selbst bei strenger Definition klar ein Spektroskop.

Die Kenntnis dieser Spektrallinien ermöglichte auch eine sehr exakte Beobachtung der wellenlängenabhängigen Brechungswinkel, da die einzelnen Farbnuancen nun dank der Linien klar voneinander unterschieden werden konnten. Da Fraunhofer seinem Broterwerb in einem Unternehmen nachging, das optische Instrumente herstellte, hatte dies sicher unmittelbar Auswirkungen auf die dortige Fertigung.

Später verlegte Joseph Fraunhofer den Fokus seines Forschungsinteresses auf Beugung und Interferenz. Auch dafür war wieder eine homogene Lichtquelle vonnöten. Diesmal jedoch nutzte Fraunhofer dafür keine Prismen, sondern ein Beugungsgitter. Wieder konnte Fraunhofer viele der Spektrallinien an denselben Orten im Spektrum finden. Die Resultate seiner Forschungsarbeit waren offenbar sehr präzise, so dass Fraunhofer aus dem gemachten Beobachtungen veröffentlichbare Verallgemeinerungen ableiten konnte, die wir auch heute noch im 8. Band der Akademie der Wissenschaften nachlesen können. Im Zuge der Formalisierung der Beobachtungen nutzte Fraunhofer die vom hier bereits erwähnten Thomas Young aufgestellten Prinzipien der Interferenz. Fraunhofer stellte 1821 offenbar sogar selbst Beugungsgitter her, um durch Youngs Formeln vorhergesagte Effekte zu überprüfen, die mit sehr fein auflösenden Beugungsgittern produziert werden konnten. Das Ergebnis von Fraunhofers Bemühungen war ein Beugungsgitter mit einer Auflösung von 8000 Linien pro Pariser Zoll (rund 2,71 cm - auch heute wird die Gitterkonstante von Beugungsgittern häufig in Linien pro (imperialem) Zoll beschrieben - die 8000 Linien pro Pariser Zoll entsprechen ca. 7500 Linien pro heute verwendetem Zoll). Das war ein feineres Beugungsgitter als heutzutage in den meisten optischen Spektrometern verwendet wird!

Mit Kirchhoff und Bunsen zur Spektralanalyse

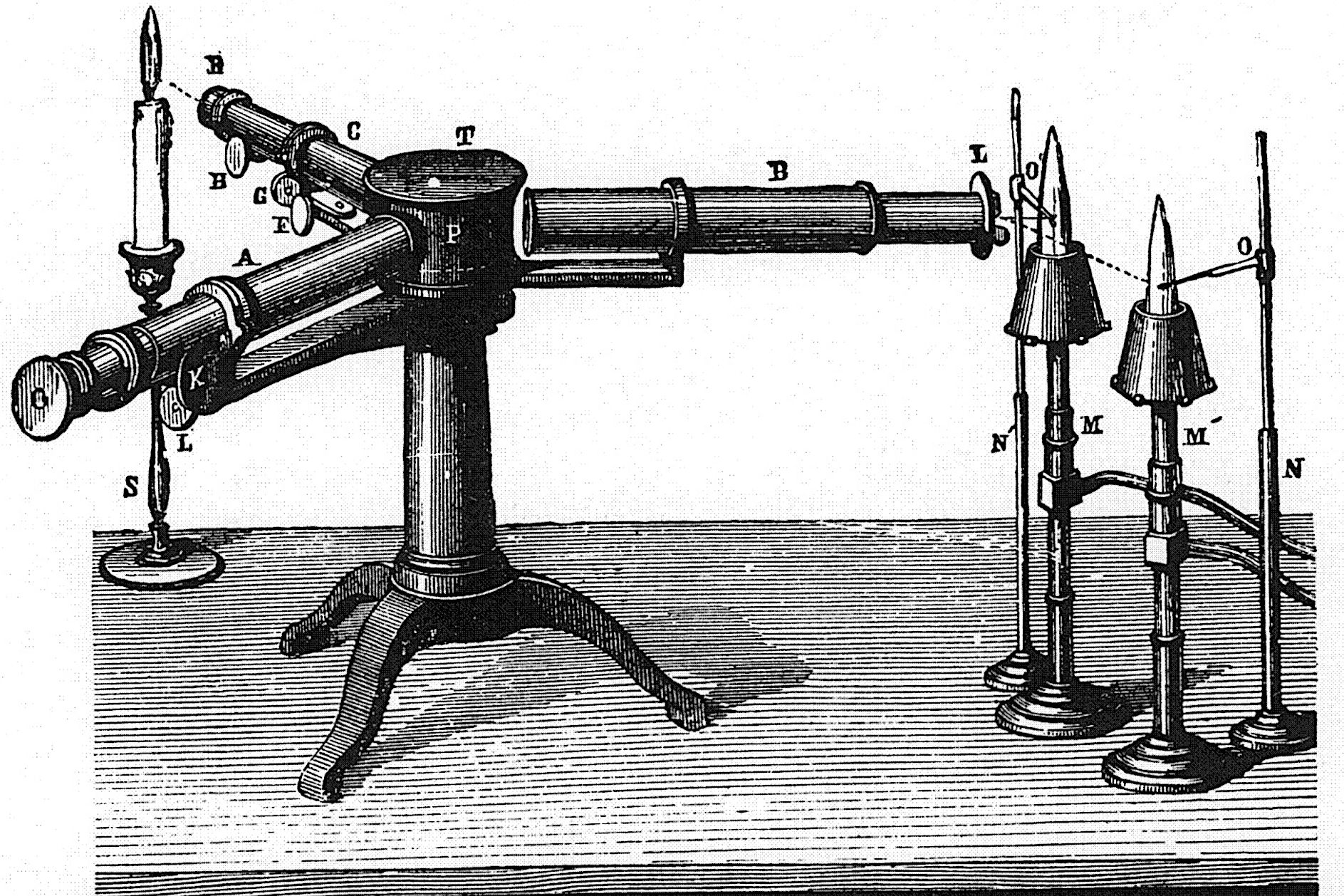

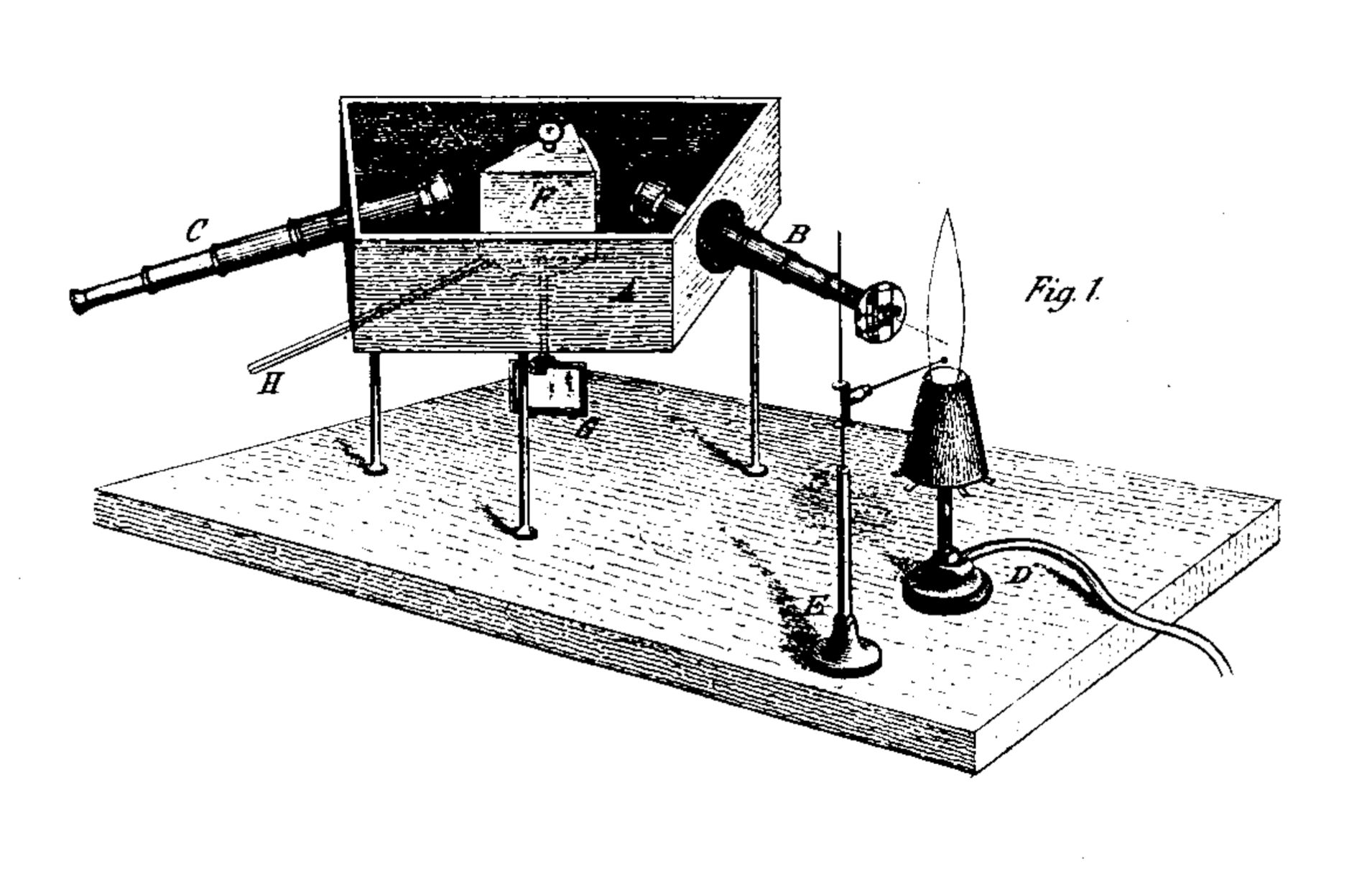

Fraunhofers Entwicklung eines Instruments zur Betrachtung von Spektren und die anschließende Entdeckung der berühmten Linien im Sonnenspektrum war ein wesentlicher Erkenntnissprung in der Geschichte der Spektroskopie. Gustav Robert Kirchhoff und Robert Wilhelm Bunsen haben dieses Wissen einige Jahrzehnte später mit einer beeindruckenden Kombination aus analytischer Schärfe und disziplinierter empirischer Forschung auf eine neue Stufe gehoben. In einer Publikation in den Annalen der Physik und Chemie, 1860, beschreiben Kirchhoff und Bunsen das von ihnen entwickelte Spektroskop, mit dem sie die dort publizierten Erkenntnisse entwickeln konnten. Das Instrument bestand im Kern aus einem vor externem Licht geschütztem Hohlprisma, das mit der Flüssigkeit Schwefelkohlenstoff gefüllt ist (der Grund für diese Variante wird nicht genannt - Schwefelkohlenstoff hat einen mit Glas fast identischen Brechungsindex - eventuell sollte so ein Prisma besonders hoher Güte konstruiert werden, da die Flüssigkeit, im Gegensatz zu Glas, frei von Blasen oder anderen Fehlern war?). Das Prisma war drehbar montiert, so dass jeder Teil des Spektrums gezielt anvisiert werden konnte. Für die bessere Vergleichbarkeit verschiedener Beobachtungen war unterhalb des Prismas, außerhalb des Gehäuses, ein Spiegel angebracht, mit dessen Hilfe eine Skala sichtbar wurde. Da der Spiegel sich mit dem Prisma drehte, erleichterte dieser Aufbau das wiederholgenaue Auffinden einzelner Spektrallinien. Auf das Prisma gerichtet sind zwei Fernrohre, eines ist für die Beobachtung des Spektrums gedacht, das andere für die Ausrichtung der Strahlen der Lichtquelle zum Prisma. Bei letzterem wurde die Okularlinse, also die Linse am Prisma-Ende des Fernrohrs, durch einen einstellbaren Spalt ersetzt. Die Lichtquelle, eine Flamme, wurde so positioniert, dass der Fokus ihres Abbilds genau im Spalt lag. Beim Fernrohr für die Beobachtung wurde am Okular ein senkrechter Faden angebracht, um die Position der Linien im Spektrum feiner bestimmen zu können.

Originalvisualisierung des Spektroskops von Kirchhoff und Bunsen

Kirchhoff und Bunsen analysierten die verschiedenen Materialien nun meist, indem sie kleine Proben in der Flamme verbrannten und die resultierenden Spektrallinien analysierten. Mit diesem Versuchsaufbau und einer sehr großen Anzahl an systematisch variierten Untersuchungen konnte das Forscherteam das Wissen um die spektralen Eigenschaften vieler Materialien entscheidend erweitern.

Zunächst fiel den Beiden auf, dass die einzelnen untersuchten Metalle, ganz egal in welcher Verbindung sie untersucht wurden, immer an der exakt selben Stelle im Spektrum auftauchen. Unsicher, ob diese Beobachtung verallgemeinerbar ist, variierten sie in einem ersten Schritt die Temperatur der Flamme durch Wahl verschiedener Brennstoffe. Danach ersannen sie einen Aufbau, bei dem sie aus dem zu untersuchenden Material Elektroden herstellten, in 1-2 mm Abstand voneinander positionierten, eine entsprechend hohe Spannung anlegten und den resultierenden Lichtbogen spektral analysierten. Das Resultat in beiden Fällen: Sowohl Aussehen als auch Position der Spektrallinien im Spektrum blieben unverändert.

Offenbar, so die Erkenntnis von Kirchhoff und Bunsen, kann aus der Anwesenheit bestimmter Spektrallinien klar auf die Anwesenheit des jeweiligen Elements geschlossen werden, unabhängig von der konkreten Verbindung, in der das Element vorliegt. Die Spektralanalyse ist damit mindestens gleichwertig zu den zum damaligen Zeitpunkt bekannten chemischen Nachweismethoden.

Klar überlegen ist die Spektralanalyse dagegen schon 1860 beim Nachweis sehr geringer Konzentrationen eines Stoffs. In der ersten Abhandlung wird beispielsweise ein Versuch beschrieben, bei dem 3 mg(!) einer Natriumverbindung in der anderen Ecke des ca. 60 m³ Luft umfassenden Raums verdampft und daraufhin klar die Natriumlinie im Spektrum sichtbar wurde. Das erkläre dann auch die Allgegenwärtigkeit der Natriumlinie bei Untersuchung der verschiedensten Proben, denn "[d]ie Erde ist auf mehr als zwei Drittel ihrer Oberfläche mit einer Kochsalzlösung bedeckt", so dass Kontamination mit Natrium unter den damaligen Bedingungen praktisch unvermeidlich war. Ähnliches konnte für Lithium bestätigt werden: zwar immer in geringer Konzentration konnte Lithium dennoch mit Hilfe der Spektralanalyse in sehr vielen Böden und Wasserproben verschiedener Quellen nachgewiesen werden. Den Aufwand, den Gustav Robert Kirchhoff und Robert Wilhelm Bunsen bei ihren Messungen betrieben, kann man etwa auch daran sehen, dass sie neben den lokalen Böden und Wasserquellen auch Meerwasser und dort gesammelten Seetang ebenso untersuchten wie Holz von Bäumen, das auf zuvor analysiertem Granitboden wuchs. In all diesen Fällen konnten sie die Anwesenheit von Lithium nachweisen.

Sehr interessant ist auch die in der ersten Abhandlung veröffentlichte Vermutung, dass es wahrscheinlich neben den bereits bekannten Elementen Natrium, Kalium und Lithium wohl noch ein weiteres, bis dato unentdecktes Alkalimetall geben dürfte, denn das würde die oft beobachteten, bisher aber noch keinem Element zugeordneten Spektrallinien erklären. Diese Forschungsaufgabe beantworten sie dann in der 1861 erschienen zweiten Abhandlung selbst: nach der Gewinnung der Mutterlauge von 44 t Quellwasser (Mutterlauge meint die festen Bestandteile im Wasser) und Herauslösen aller bekannten Stoffe blieben wenige Gramm eines Stoffs übrig, das zwei klare Linien im blauen Bereich des Spektrums hinterließ - Kirchhoff und Bunsen tauften es Caesium. Ähnlich sind sie dann mit 150 kg Lepidolith aus Sachsen vorgegangen, einem schuppig aussehendem Kristall. Hier erzeugte das bisher unbekannte Element Linien hauptsächlich im violetten Bereich und wurde Rubidium genannt.

Für ihre 1861 veröffentlichten Untersuchungen verwendeten sie bereits eine Weiterentwicklung ihres Spektroskops, das u.a. einfacher bedienbar war und den direkten Vergleich zweier Spektren ermöglichte.

Heutzutage ist Gustav Robert Kirchhoff hauptsächlich als Namensgeber für das Kirchhoffsche Strahlungsgesetz bekannt, das bereits 1859 veröffentlicht wurde. Es besagt etwas verkürzt, dass von einem Körper aufgenommene und abgegebene Strahlung sich im thermischen Gleichgewicht befinden muss, d.h. ein gut absorbierender Körper wird immer auch gut emittieren. Diese Erkenntnis wird später Grundlage für das Plancksche Strahlungsgesetz sein.

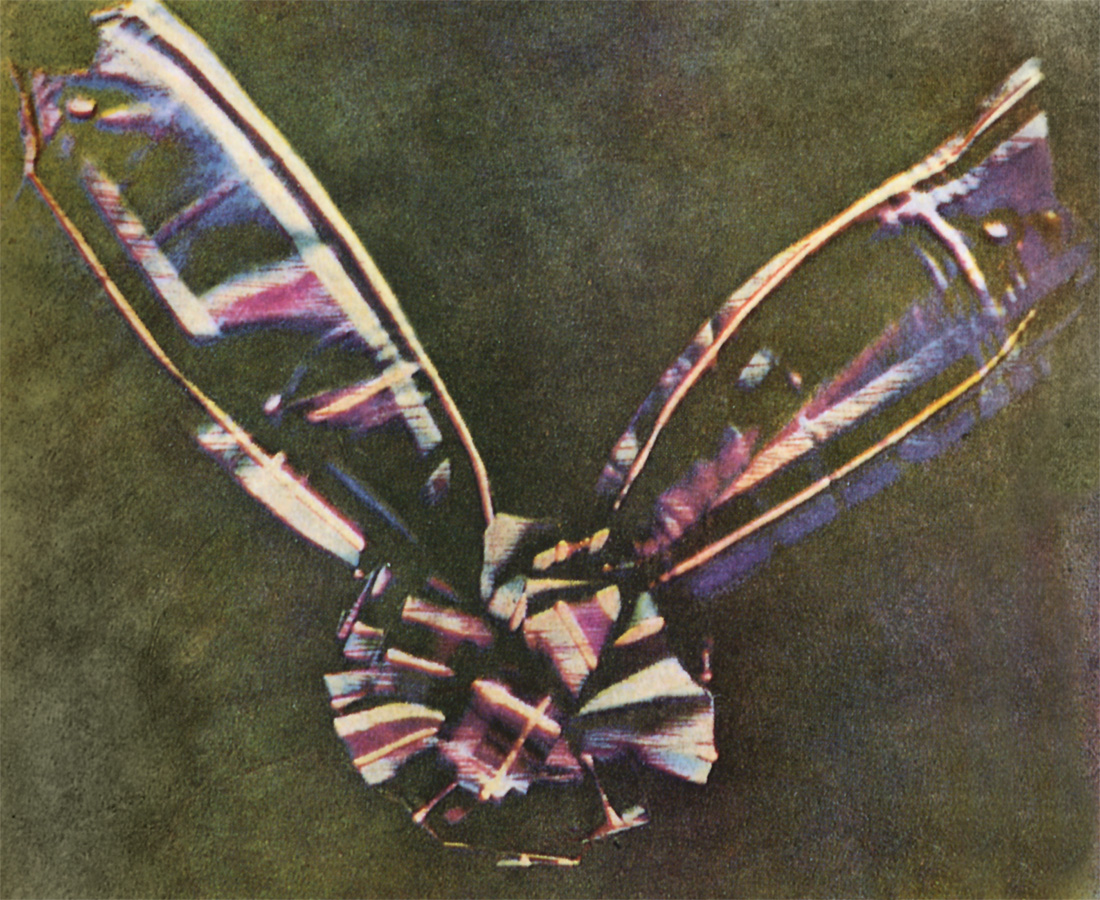

James Clerk Maxwell's Gleichungen

Der schottische Physiker Maxwell spielte für die Entwicklung der modernen Spektroskopie und auch Spektronomie gleich mehrfach eine große Rolle. Zunächst war Maxwell der menschlichen Farbwahrnehmung auf der Spur. Bereits Thomas Young hatte angenommen, dass das menschliche Sehsystem das Unterscheiden der Millionen möglicher Nuancen nur mit Hilfe von drei Primärfarben bewerkstelligt: rot, grün und blau. Maxwell hat diese Analyse experimentell bestätigt und präzisiert. Dazu fächerte Maxwell Lampenlicht mit Linse und Prisma zu einem auf einer Leinwand sichtbaren Spektrum auf. Im Strahlengang wurden drei bewegliche und verschließbare Schlitze installiert, mit deren Hilfe beliebige Teile des Spektrums addiert werden konnten. Mit diesem Aufbau konnte Maxwell z.B. zeigen, dass die Kombination von rot und grün für unsere Augen gelb ergibt und die Mischung von rot, grün und blau einen weißen Farbeindruck hinterlässt. Als weiteres Ergebnis haben wir Maxwells Farb-Forschung 1861 die Produktion des ersten Farbfotos zu verdanken. Es bildete ein geknotetes Stück Stoff in Karo-Muster ab. Da es nicht als Druck auf Papier funktionierte, sondern stattdessen auf Glas gedruckt und an eine Leinwand projiziert wurde, war dieses Farbfoto ebenfalls ein Beispiel für additive Farbmischung.

James Clerk Maxwell's erstes Farbfoto

Interessant ist auch, dass sich aus der Quelle On the Theory of Three Primary Colours ergibt, dass in der Mitte des 19. Jahrhunderts bereits die Wellenlängen des sichtbaren Spektrums bekannt war: Maxwell gab die Farbe rot mit einer Frequenz von 447 Billionen Schwingungen pro Sekunde, d.h. 670 nm, und grün mit 577 Billionen Schwingungen pro Sekunde, also 520 nm an (bei der Lektüre der Quelle ist zu beachten, dass damals in Großbritannien noch die long scale benutzt wurde, d.h. eine englische billion entsprach damals auch einer deutschen Billion).

Um Farben und Farbabstände besser bewerten zu können, entwickelte Maxwell zudem ein Beschreibungssystem für Farbunterschiede, das zwischen "hue" (dem Farbton), "tint" (dem Sättigungsgrad) und "shade" (der Helligkeit) unterschied. Maxwell nutzte diese Dimensionen für verschiedene Farbdiagramme - und ging damit einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur modernen quantitativen Colorimetrie. So nutzt auch der gegenwärtige noch genutzte LCH-Farbraum die von Maxwell eingeführten Dimensionen (nur heißt "tint" jetzt "chroma").

Den Meisten wird James Clerk Maxwell jedoch wegen seiner Arbeiten zu Elektrizität und Magnetismus ein Begriff sein. Nach der Beschäftigung mit den Veröffentlichungen von Faraday und Ampère entwickelte Maxwell einen Satz von Differenzialgleichungen, die deren Forschungsergebnisse mathematisch formalisierten und zusammenführten. So konnte Maxwell auch bestätigen, was zu seiner Zeit bereits vermutet wurde: dass es sich bei Elektrizität und Magnetismus im Kern um dieselbe Sache handelt. Die heutzutage als Maxwell-Gleichungen bekannten Formeln spielen noch immer eine große Rolle bei der Beschreibung elektromagnetischer Felder. Bei der Berechnung der Ausbreitungsgeschwindigkeit elektromagnetischer Wellen kam Maxwell auf einen Wert von über 310 Millionen Metern pro Sekunde - das lag so verdächtig nah an der Lichtgeschwindigkeit, dass er stark vermutete, dass es sich auch bei Licht und Wärmestrahlung um elektromagnetische Strahlung handelte, die sich nur durch die Wellenlänge unterschieden. Das war auch für die Spektroskopie ein großer Schritt, denn damit war nun die einheitliche Beschreibung elektromagnetischer Strahlung über die Grenzen des sichtbaren Lichts hinaus möglich.

Das Plancksche Strahlungsgesetz

Max Planck wäre wohl beinahe kein Physiker geworden - vor der Studienwahl schwankte der vielseitig interessierte Planck noch zwischen Musik und Physik. Die Aussicht auf bessere Anstellungsoptionen soll für ihn damals wohl den Ausschlag gegeben haben. Das Studium des Physik-Lehramts, bei dem er u.a. Vorlesungen bei Kirchhoff besuchte, beendete er zügig und promovierte 1879, bereits ein Jahr nach seinem Staatsexamen. 1880, Max Planck war 22, erfolgte dann die Habilitation. Zunächst hatte Planck noch keine Berufung und hielt deshalb kostenlos (bzw. auf Kosten seiner ihn finanzierenden Eltern) Vorlesungen in München, bei denen er verschiedene Kernthemen der Physik aus theoretischer Perspektive beleuchtete. 1885 folgte dann der Ruf nach Kiel, zu einer neu eingerichteten Professur für theoretische Physik. Zum damaligen Zeitpunkt gab es deutschlandweit nur zwei Lehrstühle für theoretische Physik, die gegenüber der Experimentalphysik eher als randständige Hilfswissenschaft betrachtet wurde. Mit seiner durch die Übernahme dieses Lehrstuhls gesicherten beruflichen Laufbahn konnte Planck sich nun auch längerfristigen Forschungsprojekten zuwenden.

Ab Mitte der 1890er widmete Max Planck sich der Theorie der Wärmestrahlung. Planck hatte das Ziel, die Strahlungsgesetze aus thermodynamischen Überlegungen abzuleiten, mit denen er sich bereits während seiner Promotion tiefer auseinandergesetzt hatte. Zentral dabei waren Arbeiten zur Schwarzkörperstrahlung, also der Suche nach den Gesetzen, die vorhersagen, in welcher Form erhitzte schwarze Körper Wärmestrahlung aussenden.

Das Konzept des schwarzen Körpers oder Schwarzkörpers wurde ca. 40 Jahre zuvor von Kirchhoff eingeführt. Beim schwarzen Körper handelt es sich um einen idealisierten Körper, der alle eingehende elektromagnetische Strahlung absorbiert und nichts reflektiert. Jegliche von diesem Körper emittierte Strahlung ist dann zwangsläufig von ihm selbst ausgesendet. Das genaue Spektrum der ausgesendeten Wärmestrahlung ist damit ausschließlich von der Temperatur des schwarzen Körpers abhängig. Dieses physikalische Modell erlaubt damit eine vereinfachte Betrachtung der Vorgänge ohne Beachtung von Sonderfällen. Gleichzeitig gibt das Modell auch Obergrenzen für reale Körper an: Ein echter Körper kann beispielsweise auf keiner Wellenlänge mehr thermische Strahlung absenden als ein idealisierter schwarzer Körper.

Kirchhoff hatte schon 1859 gemeint, dass es eine universelle, nur von Frequenz und Temperatur abhängige Gleichung geben müsse, die die Wärmestrahlung eines schwarzen Körpers exakt beschreibt. Die Suche nach dieser Gleichung stellte sich jedoch als recht aufwändig heraus, in den nächsten Jahrzehnten kam die Physik der Lösung dieses Rätsel nur in kleinen Schritte näher. 1879 konnte Josef Stefan den Zusammenhang zwischen Energiedichte und Temperatur bestimmen. 1884 konnte Ludwig Boltzmann darauf aufbauend eine Gleichung zur Bestimmung der Gesamtstrahlung eines schwarzen Körpers in Abhängigkeit von dessen Temperatur bestimmen, heute bekannt als Stefan-Boltzmann-Gesetz. 1893 folgte das Wiensche Verschiebungsgesetz, benannt nach Wilhelm Wien. 1896 veröffentlichte Wien seinen Lösungsvorschlag zur Schwarzkörperstrahlung, das damals zunächst die experimentell erhobenen Daten zur Wärmestrahlung zu bestätigen schien, wenn man die damals noch recht großen Messtoleranzen berücksichtigte. Im Jahr 1900 folgte eine Alternative von John William Strutt, 3. Baron Rayleigh und James Jeans, das Rayleigh-Jeans-Gesetz, das ebenfalls das Spektrum der Schwarzkörperstrahlung sollte, aber offenbar nur für geringe Frequenzen funktionierte.

Zum selben Thema hat Max Planck ab 1895 teilweise mehrmals jährlich veröffentlicht. Im Dezember 1900 mündete seine Forschung dann im heute in der Veröffentlichung, die heute als Plancksches Strahlunggesetz bekannt ist: Eine präzise Berechnung der Schwarzkörperstrahlung, die sowohl für hohe Frequenzen (im Gegensatz zum Rayleigh-Jeans-Gesetz) als auch für niedrige Frequenzen (dem Schwachpunkt des Wienschen Strahlungsgesetz).

Die Entwicklung des Planckschen Strahlungsgesetzes hatte aber für die Physik weit größere Konsequenzen als die Vorhersagbarkeit der Wärmestrahlung: Sie läutete rückblickend den Beginn des Zeitalters der Quantenmechanik ein. Planck hat während der Entwicklung der Gleichung sehr lang an Axiomen der klassischen Physik festgehalten. In einem Schritt, den Planck rückblickend in einem Briefwechsel als "Akt der Verzweiflung" beschrieb, übernahm Planck Boltzmanns atomistisch-wahrscheinlichkeitstheoretische Begründung der Entropie in der Gleichung. Die Strahlungsoszillatoren (die Teilchen des schwarzen Körpers) können demnach nicht beliebige Zustände einnehmen, sondern nur zwischen diskreten Zuständen wechseln. Demnach können sie auch nicht mit jeder beliebigen Energiemenge angeregt werden, sondern benötigen dafür bestimmte Mindestenergiemengen.

Wäre das nicht so, sondern würde wie in der Rayleigh-Jeans-Gleichung jede beliebige Energiemenge zur Anregung reichen, dann würde man bei der Integration über alle Frequenzen zu unendlichen Energiemengen kommen, was thermodynamisch gesehen eine schwierige Aussage wäre (Dieser Schwachpunkt des Rayleigh-Jeans-Gesetzes wurde im Nachhinein als Ultraviolett-Katastrophe bezeichnet, weil das Problem gerade bei hohen Frequenzen deutlich zu Tage tritt - für Plancks Herleitung spielte das damals aber keine Rolle).

Wenn nun die thermische Energie knapp über der für die Anregung notwendigen Mindestgrenze liegt, dann werden die Oszillatoren mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit angeregt, die umso größer ist, je größer die anregende Energie über dieser Mindestgrenze liegt (das ist die atomistisch-wahrscheinlichkeitstheoretische Betrachtung, die Boltzmann eingeführt hatte). Oszillatoren bzw. Schwingungszustände mit kleiner Mindestenergie, d.h. niedrigen Anregungsfreqenzen werden deshalb weit häufiger angeregt und verhalten sich deshalb auch eher entsprechend den Annahmen der klassischen Physik.

Der Energieaustausch zwischen Oszillatoren und elektromagnetischem Feld ist entsprechend auch nicht kontinuierlich, sondern erfolgt in Form kleinster Energiepakete - den Quanten. Während Planck diese Quanten damals nur für die Beschreibung der Energien nutzte, postulierte Albert Einstein 5 Jahre später, dass es sich bei ihnen um die elektromagnetische Strahlung selbst handelt. Heute nennen wir diese Quanten Photonen.

Das Plancksche Strahlungsgesetz hat für die Spektroskopie bis heute ganz konkrete Bedeutung, vor allem für die Astronomie. Wenn man Sterne als näherungsweise schwarze Körper betrachtet, dann kann man z.B. aus der von ihnen ausgesendeten Strahlung die Temperatur des Sterns ableiten. Auch die kosmische Hintergrundstrahlung verhält sich ungefähr wie die Wärmestrahlung eines schwarzen Körpers - der eine Temperatur von unter 3 Kelvin hat.

Und auch im Alltag begegnet uns die Schwarzkörperstrahlung regelmäßig - sie erklärt nämlich die ominösen Beschreibungen der Farbtemperatur von Lampen. Eine Lichtquelle mit der Angabe 3000 K entspricht einer Schwarzkörperstrahlung, deren Maximum noch knapp im nahen Infrarot liegt, so dass ihr sichtbares Licht sich hauptsächlich im rötlichen Teil des Spektrums befindet. Sie strahlt also "warmes" Licht aus. Dagegen liefert eine 6000 K-Lampe auch mehr Licht im bläulichen Bereich - genau wie unsere Sonne, die nämlich eine Oberflächentemperatur von knapp 6000 K hat.

Vom Spektroskop zum Spektrometer

Spektroskope werden noch heute genutzt, hauptsächlich allerdings in der Astronomie, die bei der Beobachtung von fernen Sternen oft mit so geringen Lichtmengen arbeiten muss, dass die Spektrallinien bereits eine äußerst nützliche Informationsquelle darstellt.

Die Entdeckung der Quantenmechanik ermöglichte jedoch auch die Entwicklung von Bauteilen, die die Menge auftreffender elektromagnetischer Strahlung bestimmen können: den Photodioden. Und damit war auch die Entwicklung von Spektrometern möglich, Messgeräten, die nicht nur das Fehlen einzelner Wellenlängenbereiche zeigen, wie es Spektroskope tun, sondern für jede Wellenlänge auch die Intensität der eintreffenden Strahlung bestimmen können.

Spektrometer werden heute äußerst vielfältig eingesetzt. Durch die Spektralkurven können beispielsweise unbekannte Stoffe identifiziert werden, weil bestimmte Elemente und Moleküle ganz charakteristische Absorptionseigenschaften haben, wie wir seit Kirchhoff und Bunsen wissen. In diesem Sinne werden Spektrometer z.B. auch für die Überwachung z.B. der Trinkwasserqualität eingesetzt. In der Materialforschung wird teilweise auch andersherum gearbeitet: aus dem chemischen Aufbau eines gesuchten Moleküls lässt sich berechnen, wie es auf Bestrahlung reagieren würde, noch bevor es tatsächlich produziert wurde. Ein Spektrometer kann dann klären, ob eine chemische Reaktion den gesuchten Stoff erfolgreich hervorgebracht hat. Und so, wie die Astronomie Sterne spektrometrisch vermisst, können Spektrometer auch auf der Erde Lichtquellen und Oberflächen bewerten, und so z.B. Metamerieeffekte vorhersagen. Viel wird derzeit auch im Gesundheitsbereich erforscht, wie mit Hilfe von Spektrometern durch reine optische Messung z.B. Verunreinigungen auf Oberflächen, Erreger in Proben oder auch Analysen von Blutproben bewertet werden können.

Geschichte und Wirklichkeit

Geschichte beschreibt immer nur einen ganz bestimmten Blick auf das, was wirklich geschehen ist. Zahllose wichtige Personen bleiben ungenannt, Erkenntnisse aus dem außereuropäischen Raum wurden oft nicht sauber als Quelle angegeben bzw. in Unkenntnis mit viel Mühe wiederentdeckt. Intrigen haben mit Sicherheit dafür gesorgt, dass wir nun teilweise an Personen erinnern, deren dokumentierte Eigenleistung vielleicht gar nicht ihre eigene war.

Aber selbst ungeachtet dessen ließe sich über die Spektroskopie noch mit einer ganz anderen Perspektive schreiben. Während hier die theoretischen Erkenntnisse über die spektrale Natur des Lichts im Vordergrund stand, gab es ja parallel auch viele einzelne Etappen beim technischen Fortschritt. Möglichst farbloses Glas musste produziert werden. Aus dem Glas konnten etwa Prismen hergestellt werden. Deren Güte hängt aber nicht nur von der Transparenz und Abwesenheit von Fehlern wie Lufteinschlüssen ab, sondern auch von Planheit ihrer Oberflächen. Spiegel wurden in vielen verschiedenen Varianten hergestellt, etwa aus verschiedenen polierten Metallen oder aus beschichtetem Glas. Konvexe und konkave Linsen mit immer gleichmäßigeren Oberflächen und immer größeren Durchmessern wurden geschliffen. Während all diese Komponenten über Jahrhunderte hinweg in reiner Handarbeit hergestellt wurden, wird es parallel schon immer Bestrebungen zur Serienfertigung gegeben haben. Die serienmäßige Fertigung erleichtert reproduzierbare Ergebnisse, und auf diese Weise auch reproduzierbare wissenschaftliche Untersuchungen, die nun weniger abhängig von der Güte einer einzelnen optischen Komponente sind. Ähnlich interessant wäre deshalb vielleicht auch einmal eine technische Geschichte der Spektroskopie.

Quellen

- Isaac Newton: New Theory about Light and Colors. Philosophical Transactions [of the Royal Society of London], 1671

- Thomas Young: The Bakerian Lecture. Experiments and Calculations relative to physical Optics. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 1803

- D. Rittenhouse: Explanation of an Optical Deception. Transactions of the American Philosophical Society, Vol. 2, 1786

- William Hyde Wollaston: A Method of Examining Refractive and Dispersive Powers, by Prismatic Reflection. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 1802

- Joseph von Utzschneider: Kurzer Umriß der Lebens-Geschichte des Herrn Dr. Joseph von Fraunhofer, 1826

- G. Kirchhoff, R. Bunsen: Chemische Analyse durch Spectralbeobachtungen. Erste Abhandlung. Annalen der Physik und Chemie, 1860

- G. Kirchhoff, R. Bunsen: Chemische Analyse durch Spectralbeobachtungen. Zweite Abhandlung. Annalen der Physik und Chemie, 1861

- J.C. Maxwell: On the Theory of Three Primary Colors. Lecture at the Royal Institution of Great Britain, 1861

- sowie die Wikipedia-Einträge der jeweiligen Wissenschaftler