Spektrometer

Licht enthält viel mehr Informationen als mit bloßem Auge wahrnehmbar ist. Wir sehen Licht als Farben, sind also in der Lage, unterschiedliche Wellenlängen von Licht zu differenzieren. Farben können wir erkennen, weil sich in der Netzhaut unseres Auges lichtempfindliche Zellen befinden, die Zapfen. Im menschlichen Auge sitzen drei unterschiedliche Varianten dieser Zapfen, die ihre jeweiligen Sensitivitäts-Spitzen bei verschiedenen Wellenlängen haben. Die Farben an sich sind reine Konstruktion unseres Gehirns - die Wellenlängen selbst enthalten keine Farbinformationen. Wären die Moleküle in den Zapfen sensitiv für andere Wellenlängen, dann würden uns die Blätter an den Bäumen z.B. eher gelb erscheinen, oder die Sonne grün. Die Wellenlängen sichtbaren Lichts werden durch unsere Augen kraft dieser Zapfen in drei Wellenlängenbereiche aufgeteilt, und wir nutzen diese Informationen intuitiv, um Stoffe in unserer Umwelt voneinander unterscheiden zu können, auch wenn sie dieselbe Form haben.

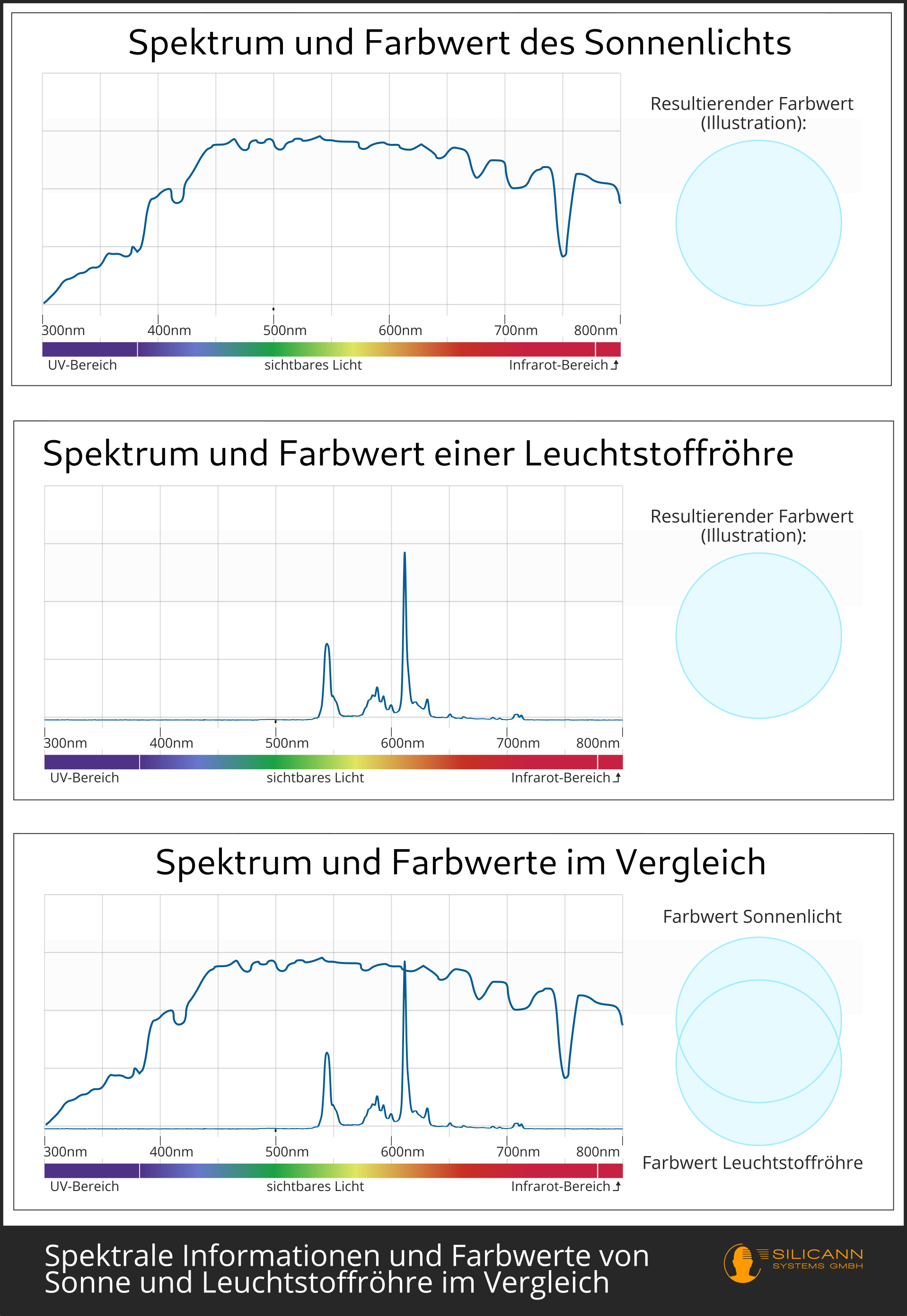

Ein Spektrometer funktioniert ganz ähnlich: Auch hier werden die Wellenlängen, aus denen sich ein Lichtstrahl zusammensetzt, in einzelne Wellenlängenbereiche aufgeteilt, um differenziertere Informationen über die beobachtete Sache zu erlangen. Im Gegensatz zu unserem Auge wird das Licht bei einem Spektrometer jedoch nicht nur in drei Wellenlängenbereiche aufgeteilt, sondern meist in eine dreistellige oder gar vierstellige Anzahl von dann sehr schmalen Banden. Die unterschiedlichen Wellenlängen, aus denen sich ein Lichtstrahl zusammensetzt, sind sehr selten alle gleich intensiv ausgeprägt. Selbst auf das Licht der Sonne, für dessen Wahrnehmung unsere Augen sich ja evolutionär entwickelt haben, trifft das zu. Weil unsere Augen die einzelnen Wellenlängenbereiche nur recht grob unterscheiden können, lassen sie sich jedoch auch gut durch unterschiedliche Varianten künstlicher Lichtquellen täuschen. So ist beispielsweise die Beleuchtung durch eine Leuchtstoffröhre auf den ersten Blick nicht vom Sonnenlicht unterscheidbar, obwohl sie nur sehr schmale, dafür aber umso intensivere Wellenlängenbereiche ausstrahlt:

Für den Alltag macht die Lichtquelle meist keinen großen Unterschied. Für die Produktion von Farben, Lacken und Materialien aller Art dagegen schon: Je nach Beschaffenheit der Lichtquellen können Produkte etwa unter dem Licht in der Fertigungshalle ganz anders aussehen als bei Tageslicht. Dieser Effekt wird Metamerie genannt. In aller Regel ist er unerwünscht, denn es soll sichergestellt werden, dass z.B. verschiedene Chargen eines Produkts identisch aussehen, oder etwa ein Kunststoffelement an einem E-Bike farblich nicht vom lackierten Metallrahmen unterscheidbar ist.

Wie kommt es überhaupt zu dieser Farbverschiebung? Der Farbeindruck, den beispielsweise Tomaten im Supermarktregal bei uns hinterlassen, liegt nicht allein an den Tomaten selbst. Reife Tomaten erscheinen uns satt rot, weil der rote Anteil des Lichts, das auf sie strahlte, von ihnen reflektiert wird und unsere Augen erreicht. Manchmal sind die Tomaten noch nicht ganz reif, und ihre Farbe hat deshalb noch einen stärkeren Grünanteil. Dann gilt dasselbe: Dieser Wellenlängenbereich muss im ursprünglichen Licht vorhanden gewesen sein, um durch die Tomatenhaut reflektiert werden zu können. Diese Tatsache machen sich Supermärkte gern zunutze, indem sie Lichtquellen einsetzen, die das volle Rot besonders betonen und die frische Ware manchmal reifer erscheinen lassen, als sie tatsächlich ist.

Farbspektrometer: Farbe messen statt prüfen

Spektrometer ermöglichen es, diese Einschränkungen von vornherein zu umgehen: Ein Farbspektrometer kann zunächst die Wellenlängen der Lichtquelle so fein auflösen, dass die jeweiligen Intensitäten pro Wellenlänge erfasst werden können. Der Gedanke ist hier, dass ein Objekt nur so viel grün reflektieren kann, wie zuerst grün auf das Objekt herunterstrahlte. Wenn also von der Lichtquelle im Vergleich zur hellsten Wellenlänge nur halb so viel grün ausgesendet wird, dann muss der vom Objekt reflektierte Grünanteil rechnerisch verdoppelt werden, um die objektive Reflexion zu erhalten. Auf diese Weise kann also mit Hilfe eines Spektrometers vorhergesagt werden, wie ein Objekt unter Sonnenlicht, einer Neonröhre oder unter LED-Beleuchtung aussehen wird: Die Farbe kann objektiv gemessen werden, statt sie nur zu prüfen.

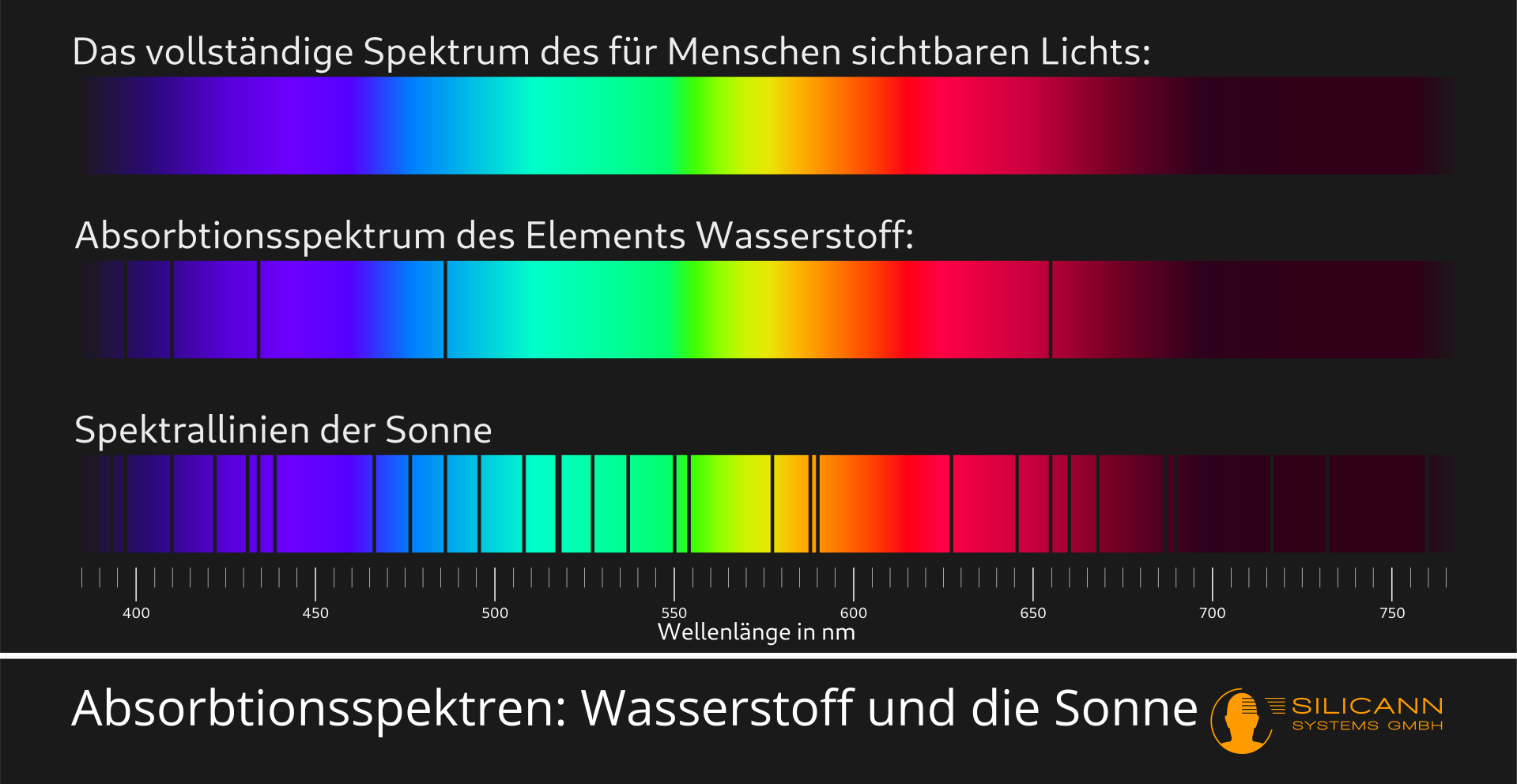

Das von verschiedenen Materialien zurückgesendete Licht enthält jedoch noch weit mehr Informationen als nur den Farbeindruck. Bei optischen Experimenten mit Sonnenlicht und Prismen entdeckten Wollaston und Fraunhofer unabhängig voneinander schon im frühen 19. Jahrhundert, dass in den Regenbogenfarben eines aufgefächerten Spektrums an verschiedenen Stellen schmale schwarze Striche zu sehen sind, an denen im Spektrum offenbar einzelne schmale Wellenlängenbereiche fehlen. Anzahl und Position der einzelnen Linien waren immer unverändert, egal wie und wo das Experiment wiederholt wurde. Nur bei Wechsel der Lichtquelle - wahlweise andere Sterne oder verschiedene brennende Materialien - ergaben sich andere Linienmuster. Heutzutage werden diese Striche meist als Fraunhoferlinien bezeichnet. Sie entstehen, weil die einzelnen Wellenlängen an diesen Stellen im Spektrum von unterschiedlichen Atomen absorbiert wurden und deshalb im aufgefangenen Licht fehlten. Mit anderen Worten: Durch die genaue Analyse solcher Spektren können wir Erkenntnisse über die Beschaffenheit unterschiedlichster Materialien gewinnen. Damit markiert die Entdeckung der Fraunhoferlinien die Geburtsstunde der modernen Spektroskopie.

Spektrometrie ermöglicht uns tiefergehende Erkenntnisse über verschiedene Stoffe, weil es von den spezifischen Eigenschaften einzelner Atome oder Moleküle abhängt, welche Wellenlänge genau mit ihnen interagiert. Auf Atomebene besteht diese Interaktion meist aus dem Heben einzelner Elektronen auf ein höheres Energieniveau. Je nach Aufbau des Atoms, also nach Anzahl und Position der Elektronen, sind dafür ganz spezifische Energiemengen nötig. Diese Energie wird durch die Photonen im Lichtstrahl geliefert, und die transportierte Energie des Photons ist dabei von dessen Wellenlänge abhängig. Eines der quantenmechanischen Phänomene ist die Tatsache, dass die Elektronen dabei die exakt passende Energiemenge erhalten müssen, um auf ein anderes Energieniveau gehoben zu werden. Sie können sich die Energie also nicht durch mehrere Photonen zusammensammeln und damit Teile der Strecke zurücklegen. Stattdessen gilt das Prinzip alles oder nichts, entweder passt die Energiemenge oder nicht. Dadurch ergibt sich, dass nur ganz bestimmte Wellenlängen vom Atom absorbiert werden - und deshalb gibt es auch ganz klar definierte, schmale Fraunhoferlinien im Spektrum.

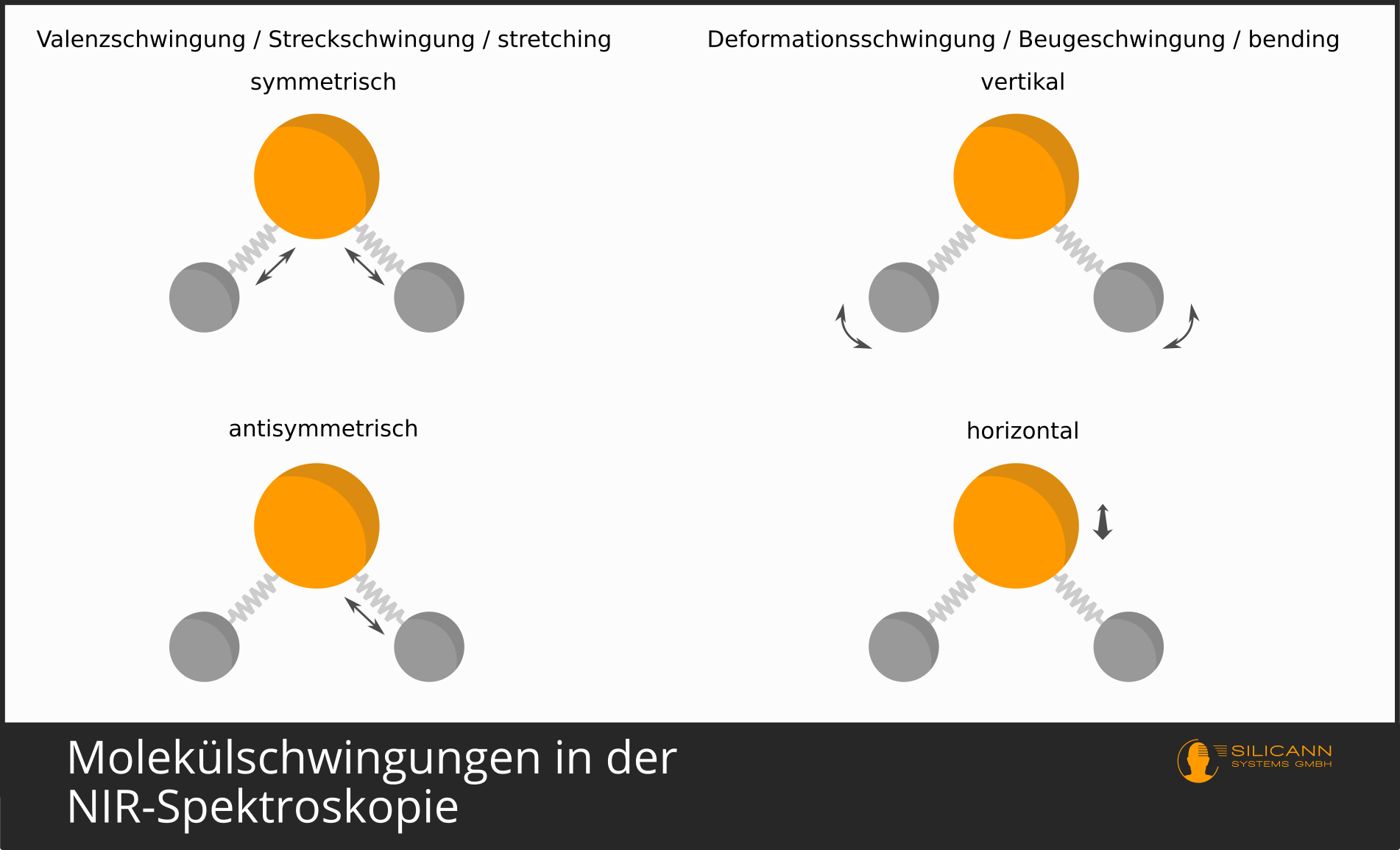

Bei der Interaktion mit Molekülen statt Atomen sieht das grundsätzlich sehr ähnlich aus. Hier führt die Anregung durch die Strahlung dazu, dass die einzelnen Atome, aus denen das Molekül zusammengesetzt ist, relativ zueinander hin und her schwingen. Je nach Komplexität des Moleküls sind dabei sehr viele Varianten von Bewegungen möglich: Streckungen, Stauchungen, Rotationen und mehr. Deshalb zeigen sich Molekülschwingungen im Spektrum meist auch nicht so klar wie die Elektronenübergänge auf Atomebene, sondern beschreiben durch die Überlagerung vieler einzelner Molekülbewegungen stattdessen breitere Kurvenverläufe.

Die Interaktion von Strahlung und Materie läuft grundsätzlich immer nach demselben Muster ab. Es gibt aber verschiedene Messvarianten. Bei Emissionssmessungen wird ein Objekt analysiert, das selbst Strahlungsquelle ist, beispielsweise Sterne, Kerzen oder LEDs. Hier wird das emittierte Spektrum selbst aufgenommen. Gegebenenfalls kommt es dabei zu dabei auch zu Absorptionen wie den Fraunhoferlinien. Die Stoffe, die dabei die einzelnen Wellenlängen absorbieren, können sich dann in der Strahlungsquelle selbst befinden, oder etwa in der Luft zwischen der Lichtquelle und dem Spektrometer. Ersteres ist bei den Spektren von Sternen der Fall. Darum sind Spektrometer aus der Astronomie auch kaum wegzudenken, denn mit ihrer Hilfe können wir sehr weitreichende Erkenntnisse über die materielle Beschaffenheit entfernter Sterne erlangen.

Alternativ dazu können wir die Lichtquelle selbst stellen und anschließend beobachten, wie sich deren Spektrum verändert, wenn es mit dem Stoff unseres Interesses interagiert. Diese Interaktion kann im Wesentlichen auf zwei Weisen geschehen: durch Transmission oder durch Reflexion. Im Falle der Transmission wird ein transparenter Stoff, meist Flüssigkeiten oder Gase, aber beispielsweise auch Glas oder verschiedene Kunststoffe, von einer Seite durchleuchtet und das Licht nach Interaktion mit dem Stoff ausgewertet. Auch hier werden die Strahlen Elektronen anregen oder Moleküle in Schwingung versetzen, und dadurch bei spezifischen Wellenlängen des resultierenden Spektrums in geringeren Intensitäten resultieren. Bei undurchlässigen Stoffen wird alternativ dazu Licht auf die Oberfläche der Probe gestrahlt und das anschließend reflektierte Licht mit dem Spektrometer aufgenommen. Das Licht dringt dabei in das Material ein, regt dort wieder Atome oder Moleküle an, und enthält deshalb wie bei der Transmission ebenfalls spektrale Informationen, die Auskunft über die Beschaffenheit der Probe geben können.

Wie funktioniert ein Spektrometer?

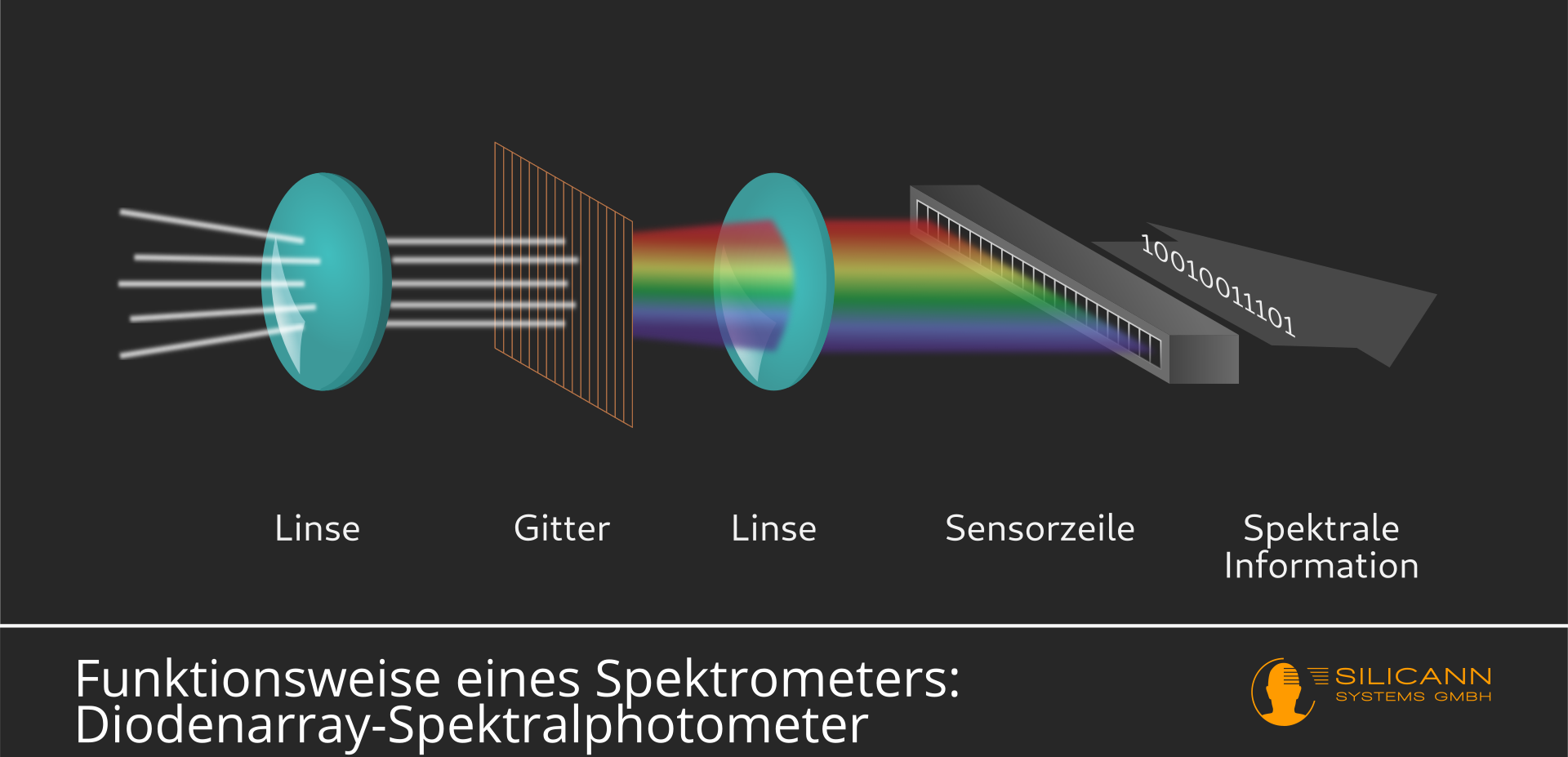

Ein Spektrometer liefert Informationen über die Intensitäten einzelner Wellenlängen-Bereiche. Der zu messende Lichtreiz besteht jedoch aus lauter sich überlagernden Lichtstrahlen, die womöglich auch noch in unterschiedlichste Richtungen reflektiert werden. Zunächst müssen diese Strahlen also parallelisiert werden. Dazu wird, im Bild unten illustriert, eine Linse verwendet.

Nach dem Weg durch die Linse sind die Lichtstrahlen nun zwar parallel zueinander, einzelne Strahlen unterschiedlicher Wellenlängen sind jedoch noch immer überlagert. Deshalb wird der Strahl durch ein optisches Gitter oder auch Beugungsgitter geführt. Ein optisches Gitter kann man sich tatsächlich wie ein Gitter vorstellen, jedoch sind die Abmessungen äußerst klein: die Breite der Schlitze betragen meist nur wenige µm.

Während der Passage durch Gitter werden die Lichtstrahlen gebeugt. Die Stärke der Beugung ist bei Licht teilweise wellenlängenabhängig: Je größer die Wellenlänge, desto stärker die Beugung. Dadurch wird der Lichtstrahl am optischen Gitter also nach Wellenlänge aufgefächert.

Der resultierende Strahl hat jedoch weiterhin einen zweidimensionalen Querschnitt. Weil die am Ende wartenden Sensorzeilen tatsächlich Zeilen, also linienförmig angeordnet sind, muss eine zweite Linse den kreisförmigen Strahl so bündeln, dass möglichst das gesamte Licht auf den Sensor fällt.

Der Sensor besteht aus einer Reihe einzelner Zellen. Da ein nach Wellenlänge aufgefächerter Lichtstrahl auf den Sensor trifft, erreichen jeweils nur bestimmte Wellenlängen die einzelnen Zellen. Die Zellen selbst zählen nun einfach die auftreffenden Photonen, und am Ausgang der Sensorzeile wird ein elektrisches Signal ausgeliefert, das die jeweils gemessene Intensität pro Zelle ausgibt.

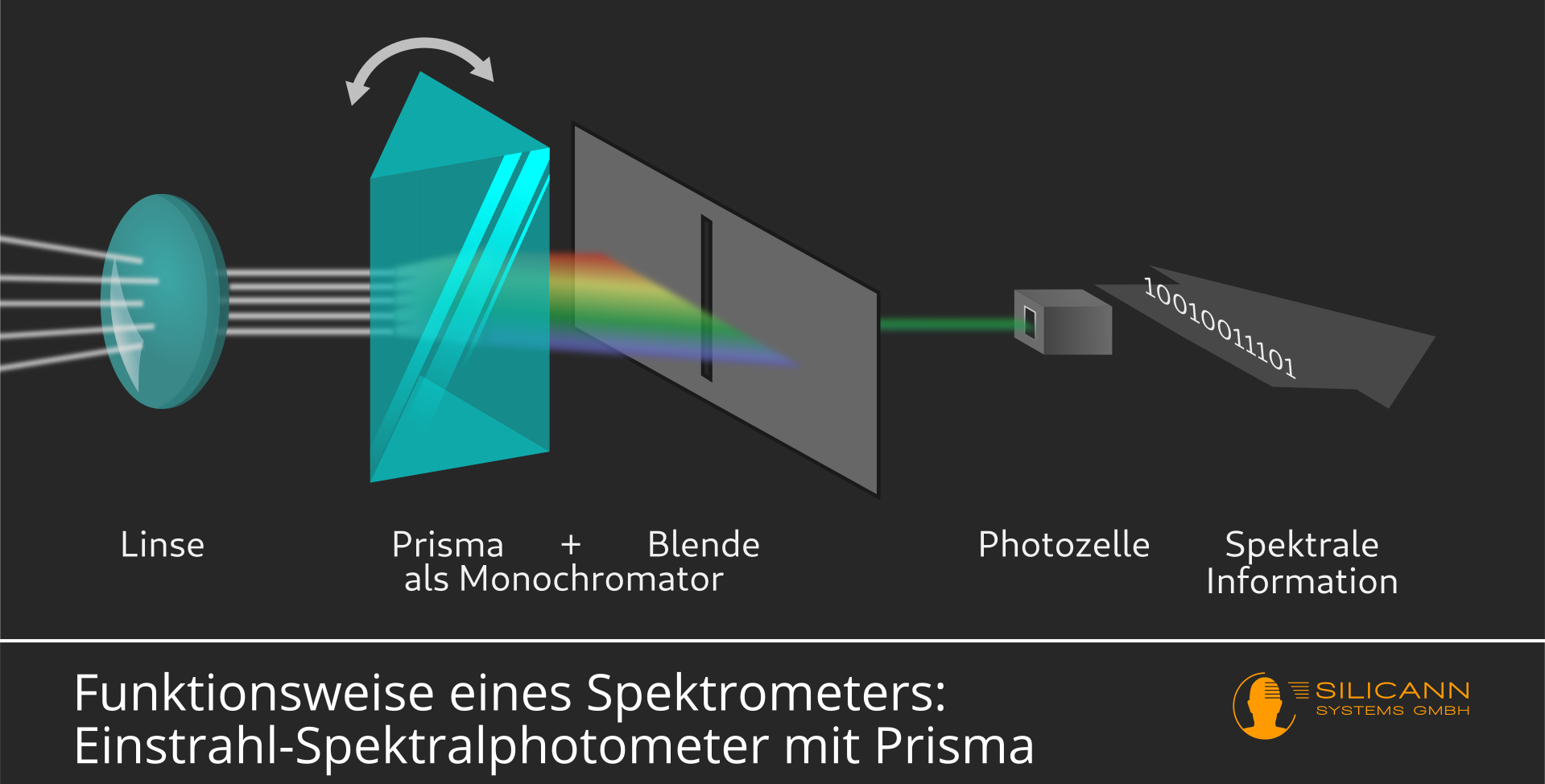

Im klassischen Aufbau eines Spektrometers gibt es statt dieser Dioden-Zeile nur eine einzelne Fotodiode. Diese Diode reagiert auf Licht verschiedener Wellenlängen (in etwa) gleich stark, d.h. sie kann nur Auskunft über die Menge an eintreffenden Photonen geben, nicht über ihre Wellenlänge. Beim Aufbau mit einer Diodenzeile trifft automatisch nur ein bestimmter Wellenlängen-Bereich des Lichts auf eine einzelne Zelle der Zeile. Gibt es nun nur eine einzelne Fotodiode, dann muss in einem vorherigen Schritt das Spektrum gefiltert werden, so dass immer nur ein schmaler Wellenlängenbereich gleichzeitig auf die Diode trifft. Diese Aufgabe übernimmt im klassischen Aufbau ein bewegliches Prisma in Verbindung mit einer Blende:

Dieser Aufbau hat den Vorteil, dass auf diese Weise sehr hohe Auflösungen realisierbar sind, d.h. das gemessene Spektrum lässt sich in viele kleine Untermengen auftrennen. Dafür können Diodenzeilen-Spektrometer deutlich höhere Messgeschwindigkeiten erreichen und sind weniger anfällig gegenüber Erschütterungen, weil sie keine beweglichen Komponenten enthalten. Klassisch aufgebaute Geräte finden sich deshalb hauptsächlich im Labor, während in industriellen Anwendungen meist die robusteren Diodenzeilen-Spektrometer eingesetzt werden.

Ein Hinweis: Mit Spektrometer kann sowohl ein elektrisches Bauteil als auch das fertige Gerät gemeint sein. Diese Illustrationen beschreiben nur die Funktionsweise des Bauteils.

Die dort herauskommenden analogen Signale müssen aber noch in digitale Informationen umgewandelt werden, um mit ihnen rechnen zu können. Und ein Spektrometer als Gerät soll ja auch benutzt werden, d.h. die Nutzer/-innen müssen Einstellungen vornehmen und speichern, Spektren filtern und Endergebnisse über die Spektrometer-Ausgänge auslesen können.

Im Falle von Inline- oder Prozessspektrometern gibt es sehr häufig auch zusätzliche Schaltausgänge, mit denen in laufenden Prozessen Steuerungsfunktionen übernommen werden können, um etwa beim Erkennen eines Fehlers in der Fertigung das jeweilige Objekt automatisiert erkennen und aussortieren zu können. Dazu müssen Spektren auf dem Gerät zuvor eingelernt und mit bestimmten Toleranzräumen versehen werden, um in der Fertigung später akzeptable Ergebnisse und Produktionsfehler automatisch unterscheidbar zu machen.

Was ist ein Prozess-Spektrometer?

Viele Spektrometer auf dem Markt sind für die Nutzung in Laboren und ähnlichen Umgebungen konzipiert worden. Dort sitzt eine Person mit dem Testobjekt an einem Tisch und liest mehr oder weniger manuell das spektrale Resultat ab, das vom Spektrometer ausgegeben wird. Zwar liegt das Messergebnis meist schon in digitaler Form vor und wird ggf. über USB oder andere Schnittstellen an einen Computer übertragen. Dort kann es dann weiter analysiert werden. Auch kann bei Labor-Spektrometern der Schritt der Übertragung und Weiterverarbeitung teilweise automatisiert werden, sobald das Messergebnis im Computer angekommen ist. In den meisten Fällen bleibt der Prozess insgesamt jedoch weitgehend manuell: Es bleibt bei einer Person, die per Hand dem Spektrometer ein neues Testobjekt zuführt und anschließend wieder entfernt.

In der automatisiert arbeitenden Fertigungstechnik ist das nur noch selten möglich. Die Wirtschaftlichkeit erfordert einfach zu hohe Prozessgeschwindigkeiten. Deshalb soll hier sowohl die Erfassung als auch die daraus abzuleitende Handlung automatisch erfolgen: Sensor und Aktor bilden in ihrer Zusammenarbeit einen Regelkreis.

Prozess-Spektrometer sind Spektrometer, die in dieser Form in der Fertigung eingesetzt werden können. Solche Spektrometer haben in aller Regel eigene programmierbare Schaltausgänge, die mit den Aktoren verbunden werden. Prozess-Spektrometer erfassen also auch nicht nur das konkrete Spektrum, sondern steuern nach zuvor konfigurierten Regeln auch die mit ihnen verbundenen Aktoren. Fällt das gemessene Testobjekt nicht in den definierten Toleranzbereich, wird es auf diese Weise automatisch aussortiert oder einer anderen Güteklasse zugeordnet.

Prozessspektrometer müssen praktisch immer auch höhere Samplingraten schaffen. Bei Labor-Geräten ist eine Messung pro Sekunde häufig ausreichend, Inline-Spektrometer dagegen sampeln häufig sogar im Kilohertz-Bereich, d.h. sie messen und verarbeiten Tausende von Eindrücken pro Sekunde und schalten die Ausgänge ebenfalls so schnell.

Spektrometer jenseits des sichtbaren Lichts

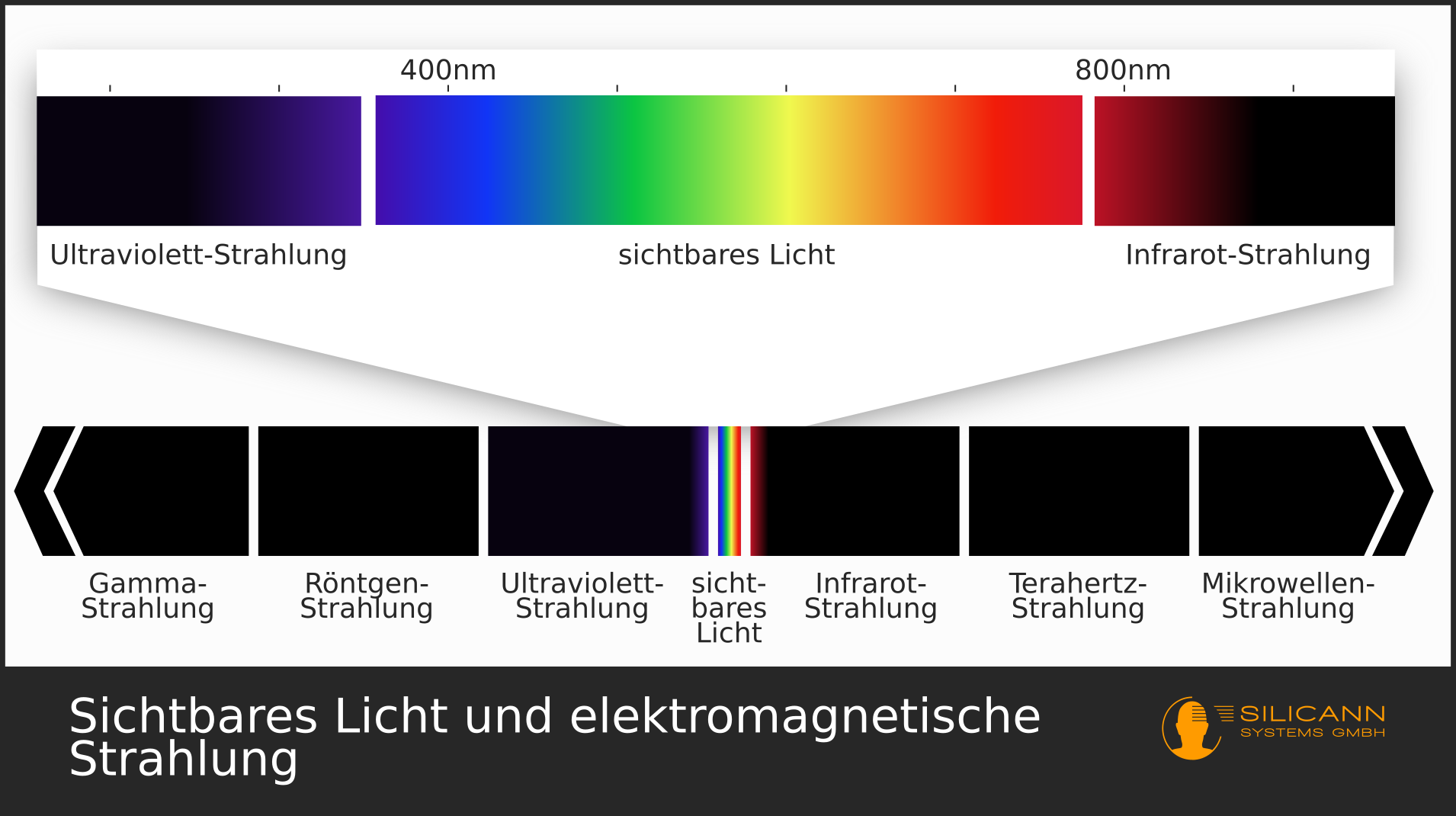

Die Interaktionen von Strahlung und Materie finden genauso auch jenseits des sichtbaren Lichts statt. Sichtbares Licht ist einfach nur der Bereich elektromagnetischer Strahlung, den wir mit unseren Augen wahrnehmen können. Das sichtbare Licht sticht nur aus einem einfachen Grund heraus: Es ist der Wellenlängenbereich, in dem unser Stern, die Sonne, am intensivsten strahlt. Deshalb haben sich unsere Augen so entwickelt, dass sie genau diesen Wellenlängenbereich erfassen. Jenseits der sichtbaren Wellenlängen gibt es keine grundsätzlichen Unterschiede zu anderen Bereichen elektromagnetischer Strahlung. Für die Spektrometrie von besonderem Interesse sind die anliegenden Regionen elektromagnetischer Strahlung: die kurzwelligere UV-Strahlung und die langwelligere Nahinfrarot-Strahlung.

UV- und Infrarot-Strahlung sind natürlich nicht mehr relevant für die Farbmessung. Was sie aber für die Spektrometrie so spannend macht, das sind die Vielzahl von Absorptionsbanden, die sich in diesen Wellenlängenbereichen befinden. Im UV-Bereich lassen sich dabei hauptsächlich Elektronenübergänge beobachten, während im NIR-Bereich primär Schwingungsanregungen von Molekülen stattfinden.

UV-Spektrometer: Präzise Bestimmung im Labor

Die UV-Spektroskopie bietet sich insbesondere dann an, wenn die zu analysierenden Materialien Elektronenübergänge im Wellenlängenbereich zwischen 200 und 400 nm aufweisen. Diese Übergänge sind im Spektrum als verhältnismäßig klar definierte Peaks zu sehen und dadurch auch rechnerisch gut auswertbar. Alternativ ist die Untersuchung ungesättigter organischer Verbindungen ein häufiger Anwendungsbereich für die UV-Spektroskopie. UV-Spektrometer finden sich meist in Laborumgebungen oder Handgeräten für Einzelmessungen. Zwar gibt es auch Prozess-Spektrometer für kontinuierliche Messungen in der Industrie, jedoch sind sie gegenwärtig nur in einigen Nischen zu finden, in denen die Besonderheiten wie insb. die geringe Eindringtiefe der UV-Strahlung bzw. die häufige Notwendigkeit zur Probenpräparation keine Einschränkung darstellen. Können UV-Spektrometer eingesetzt werden, dann lassen sich mit ihnen jedoch sowohl qualitative Messungen (d.h. die Bestimmung des Stoffes, aus dem eine Probe ist) als auch quantitative Messungen (d.h. die Bestimmung des prozentualen Anteils eines oder mehrerer Stoffe in einer Probe) umsetzen.

NIR-Spektrometer: Quantitative Analyse im Prozess

Die Nahinfrarotstrahlung, der längerwellige Bereich jenseits des sichtbaren Lichts mit Wellenlängen zwischen 800 nm und 2500 nm, wird in vielen Feldern für die Prozessspektrometrie genutzt. Das nahe Infrarot bringt einige günstige Eigenschaften mit. Ein wichtiges Beispiel dafür ist die Tatsache, dass NIR-Strahlung in der Regel tiefer ins Material eindringt. Das hat zur Folge, dass Proben weniger bis gar nicht aufbereitet werden müssen, um verwertbare Informationen zu erhalten: Ein NIR-Spektrometer kann direkt im Prozess auf die vorbeiziehenden Güter gerichtet werden. Außerdem finden sich viele interessante Molekülschwingungen im NIR-Bereich, z.B. Wasser (für die Bestimmung der Feuchte einer Probe), Proteine und Fette. Unter anderem aus diesem Grund sind beispielsweise spektroskopische Messungen von Lebensmitteln etablierte Verfahren. Das gilt sowohl für frische Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Milch oder Pflanzenöle, als auch für verarbeitete Produkte wie Backwaren, Aufschnitte usw. Weil sich auch Stickstoff gut im NIR-Bereich nachweisen lässt, wird in der Landwirtschaft schon teilweise automatisiert der Stickstoffgehalt von Blättern gemessen, um nur so viel wie wirklich nötig zu düngen. Sowohl Feuchte als auch Stickstoffgehalt sind ebenfalls in der holzverarbeitenden Industrie wichtige Parameter, und entsprechend häufig sind auch dort NIR-Spektrometer anzutreffen.

Dass sich so viele Schwingungen im nahen Infrarot befinden, ist aber nicht ausschließlich Segen, sondern auch Fluch. Im Gegensatz zu den schmaleren und eindeutiger zuordenbaren Peaks, die durch Elektronenübergänge verursacht werden, sind die Molekülschwingungen meist breiter - und überlappen sich auch häufig gegenseitig. Quantitative Prüfung, also die Bestimmung der Menge eines oder mehrerer Stoffe in einer Probe, sind dadurch zwar weiterhin möglich, aber mathematisch etwas aufwändiger.

Aus den komplexen Spektren lassen sich die einzelnen Bestandteile nicht direkt herauslesen. Die Informationen sind aber dennoch im Spektrum enthalten, es muss jedoch zunächst das Muster herausgearbeitet werden, das den Anteil eines bestimmten Bestandteils an der Probe markiert. Dazu wird immer eine Reihe von Proben einmal mit dem Spektrometer und einmal mit einem etablierten Verfahren vermessen. Das etablierte Verfahren kann dabei von klassischer Nasschemie bis zur Nutzung bereits kalibrierter Spektrometer reichen. Außerdem ist es möglich, extra für die Messreihe Proben mit ganz bestimmten Zusammensetzungen herzustellen. Soll beispielsweise der Anteil echten Olivenöls in einer Pflanzenölprobe bestimmt werden können, dann könnten dafür gezielt Proben so zusammengemischt werden, dass sie stufenweise von 0 % bis 100 % Olivenölgehalt enthalten. Von dieser Probenreihe werden anschließend die Spektren aufgenommen.

Liegt diese Liste an Spektren zusammen mit den bekannten Probenzusammensetzungen vor, dann können mit verschiedenen Algorithmen die Muster aus den Spektren herausgearbeitet werden, die die jeweiligen Gehalte vorhersagen. Etabliert sind für diese quantitative Analyse die Klassiker Principal Component Regression (PCR) und Partial Least Squares Regression (PLS). In jüngerer Zeit werden auch zunehmend KI-Modelle eingesetzt.

Die NIR-Spektroskopie ist eine in vielen Industrien etablierte Methode, die auch robust in raueren Prozessumgebungen verschiedener Industrien funktioniert - wenn im jeweiligen Prozess Bestandteile bestimmt werden sollen, deren Schwingungen sich im Nahinfrarot wiederfinden.